|

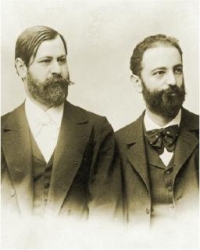

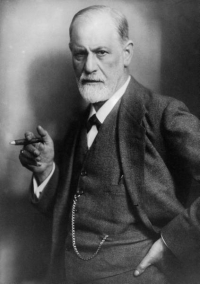

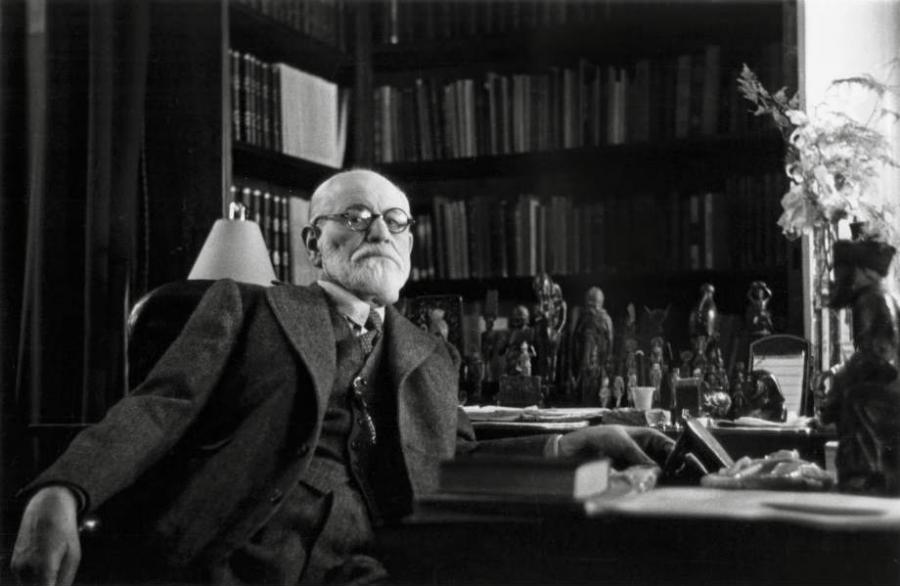

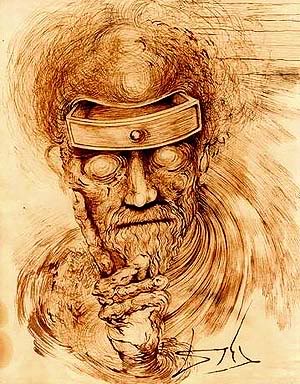

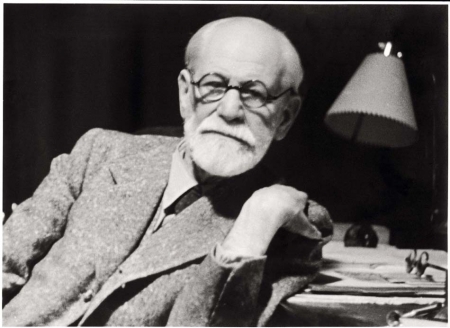

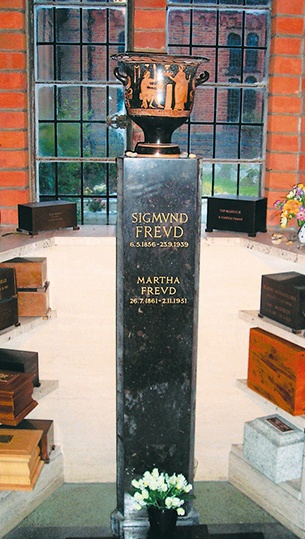

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА От научного редактора Зигмунд Фрейд: Хронология жизни и научное наследие1 Аннотация. Статья посвящена наиболее значимым событиям и этапам жизненного пути Зигмунда Фрейда – основателя психоанализа, патриарха международного психоаналитического движения. В статье отмечается вклад З. Фрейда не только в психологию, психопатологию, психотерапевтическую методологию и практику, но и в различные сферы гуманитарных исследований, в понимание природы человека, мировую культуру и общественную жизнь в целом. Автор анализирует основные работы из научного наследия Фрейда, отмечая их идейные предпосылки и обстоятельства написания. Ключевые слова: Зигмунд Фрейд, психоанализ, психодинамический подход, бессознательное, истерия, невроз, влечение, либидо, динамическая травма, психологические защиты, сопротивление, свободные ассоциации, перенос, контрперенос Editorial Sigmund Freud: Chronology of his life and scientific heritage Abstract. The article is devoted to the most important events and stages of the life of Sigmund Freud – the founder of psychoanalysis and patriarch of international psychoanalytic movement. The author notes the contribution of Freud not only in psychology, psychopathology, psychotherapeutic methodology and practice, but also in the various fields of humanities researches, in understanding human nature, world culture and public life in general. The author analyzes the main works of Freud's scientific heritage, noting their ideological background and circumstances of writing. Keywords: Sigmund Freud, psychoanalysis, psychodynamic approach, unconsciousness, hysteria, neurosis, drive, libido, dynamic trauma, psychological defenses, resistance, free associations, transference, countertransference 6 мая 2016 г. исполнилось 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда – основателя психоанализа, великого австрийского психолога, психоневролога, невропатолога, психиатра и психотерапевта, организатора международного психоаналитического движения. Как сторонники его учения, так и оппоненты сходятся во мнении, что З. Фрейд – крупнейший мыслитель конца XIX – первой половины XX вв., оказавший значительное влияние не только на психологию и психотерапию, но и на гуманитарные науки, искусство, литературу и культуру в целом. Уже во второй половине XX в. З. Фрейд был признан одной из ключевых фигур в истории западноевропейской гуманитарной мысли и, шире, в новоевропейской истории; его теория завершает и одновременно децентрирует новоевропейскую (просвещенческую) картину мира с характерным для неё образом человека как самовластного субъекта рационального познания. З. Фрейд – родоначальник психотерапии в ее современном понимании, связавший эту клиническую по происхождению дисциплину с широким спектром гуманитарных исследований, философией, социологией, культурной антропологией. Именно благодаря З. Фрейду, его ученикам и последователям, а также всем, кто вдохновлялся его идеями, как развивая их, так и полемизируя с ними, психотерапия сформировалась в XX столетии в качестве самостоятельной профессии на стыке психологии и медицины (психиатрии), с собственным категориальным и методологическим аппаратом. С именем и трудами З. Фрейда ассоциируется одно из самых влиятельных течений западноевропейской гуманитарной мысли, получившее в отечественной психологической литературе и критике обозначение «фрейдизм» (более поздние модификации – «неофрейдизм» и «постфрейдизм»). Это течение не только способствовало существенным теоретическим сдвигам, научным открытиям и инновациям в области методологии психологической помощи, но и стало мощным фактором социальных и социокультурных изменений. Под влиянием идей Фрейда трансформировался образ человека в западноевропейской культуре, изменилось отношение к сексуальности, в частности, возросла толерантность к многообразным сексуальным проявлениям человеческой природы, были преодолены устойчивые предрассудки и культурные запреты, характерные для так наз. викторианской эпохи (XIX в.); глобальные преобразования произошли в сферах общественной морали, социального взаимодействия полов, обыденного сознания, массовых коммуникаций, литературы и искусства. З. Фрейд заложил теоретические и методологические основы исследований «бессознательного психического». К учению Фрейда восходят психодинамический подход и глубинная психология – одна из авторитетных школ психологии личности и психотерапии. Предложенный Фрейдом психоаналитический метод, который сам автор первоначально описывал и внедрял как дополнение к традиционным процедурам лечения психических заболеваний, в значительной степени определил характер современного познания и понимания природы человека. Согласно П. Рикеру [7], З. Фрейд может рассматриваться и как основатель собственной школы психологической герменевтики, создавший особую систему интерпретации не только бессознательной продукции конкретного индивида, но и разнообразных явлений культуры, искусства, религии, макросоциальных процессов. Психоаналитический проект Фрейда ознаменовал кризис западноевропейского рационализма с идущей от философии Рене Декарта традицией отождествления психики и сознания (мышления). Фрейдовское учение стало научной альтернативой основанной на этой традиции интроспективной психологии. Фрейд совершил коперниковский гносеологический поворот, сделав предметом научного изучения процессы и феномены, недоступные для непосредственного самонаблюдения и скрытые от индивидуального обыденного сознания. По мнению ряда историков науки, психоанализ Зигмунда Фрейда – крупнейшая научная революция XX в. Следует отметить масштабность научного мышления Фрейда, охватившего в рамках своей теории широкий круг ключевых проблем человекознания и оставившего одно из самых дискуссионных учений. Присущее Фрейду доктринерство, а также некоторые сверхобобщения и жестко сформулированные постулаты, в частности, интерпретация религии как коллективного невроза, вызвали обоснованную критику. Однако и опровергнутые тезисы патриарха психоанализа оказались плодотворными, так как инициировали интенсивную научную полемику, которая способствовала значительному продвижению гуманитарной мысли. Фрейд неоднократно критиковался за редукционизм и пансексуализм, биологизаторский подход в психологии, психологизм в анализе общественных и социокультурных феноменов и процессов. Вместе с тем, разработанные им концепции и идеи стали неотъемлемой частью современной общепсихологической теории, психологии личности и психологии развития, психопатологии и психотерапии. Огромное значение приобрели его концепции: первичной / динамической травмы; вытеснения и других механизмов психической защиты; бессознательных механизмов забывания; сексуальной этиологии неврозов; влияния динамических конфликтов раннего детства на психическое становление индивидуума; сексуальной организации человека; детской сексуальности; бессознательных комплексов как факторов психической жизни; символизма сновидений; «психопатологии обыденной жизни» или парапраксиса (скрытого смысла ошибочных действий); структуры психического аппарата и первичных влечений человека; «недовольства культурой» и патогенных факторов цивилизации и т.д. Фрейд разработал классическую технику аналитической психотерапии, включающую базовые методы свободных ассоциаций и толкования сновидений. Предложенная им модель в историческом отношении является первичной формой психологического (немедицинского) вмешательства; от неё, как от отправного пункта, берут начало все более поздние разновидности собственно психотерапевтических интервенций, как сохраняющие преемственность, так и альтернативные. Выдающаяся заслуга З. Фрейда состоит в открытии наблюдающихся в психотерапии механизмов и эффектов сопротивления и переноса-контрпереноса, а также в обосновании и внедрении фундаментальных принципов дидактического (учебного) анализа, обеспечивающих методологическую преемственность, психологическую безопасность и этическую корректность аналитической практики. З. Фрейду принадлежит решающая роль в институциализации психоанализа и глубинной психологии; с его научным авторитетом напрямую связано широкое распространение и международное признание психоаналитических идей и психодинамического подхода в психотерапии. Зигмунд (Сигизмунд Шломо) Фрейд родился 6 мая 1856 г. во Фрайберге (Моравия, Австро-Венгерская империя, ныне Пршибор, Чехия) в доме по адресу: Шлоссергассе, 117, в семье, принадлежавшей к еврейскому меньшинству. Получил при рождении имя Сигизмунд.

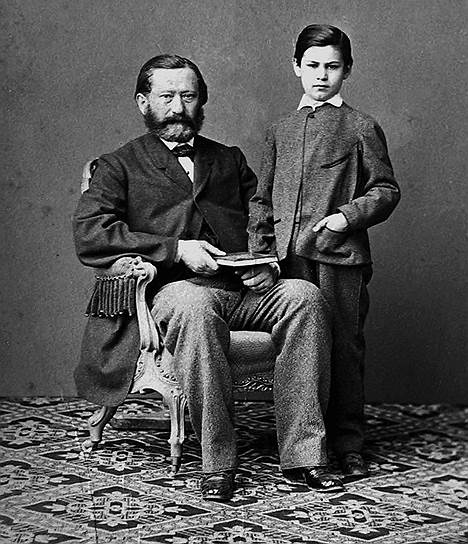

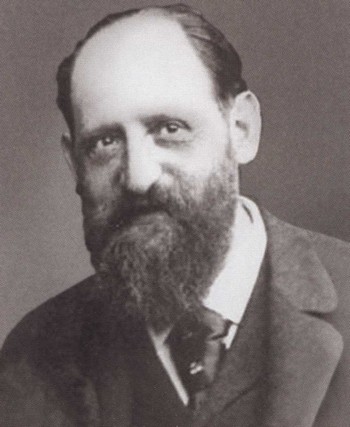

16-тилетний Сигизмунд незадолго до окончания гимназии Родители Фрейда – выходцы из Галиции: отец Якоб Фрейд (1815 – 1896), торговец сукном и шерстью, мать Амалия Фрейд (в девичестве Натансон, 1835 – 1930). Это был второй брак уже немолодого Якоба Фрейда (от первого брака у него родилось двое сыновей). Сигизмунд был первенцем и любимцем матери. Вслед за ним в семье Фрейдов появились на свет: Юлиус (1857 – 1858), Анна (1858 – 1955), Роза (1860 – 1942), Мария (Мици, 1861 – 1942), Адольфина (Дольфи, 1862 – 1942), Паула (1864 – 1942) и Александр (1866 – 1943). Сигизмунд имел также двух сводных братьев, Эммануила (1833 – 1914) и Филиппа (1836 – 1911), которые были значительно старше его и жили в Манчестере. В 1858 г. умирает Юлиус; с этой утратой Фрейд свяжет позднее свой страх смерти. В июне 1858 г. из-за экономического кризиса Якоб Фрейд вынужден отказаться от своего дела и отправляется в Захсен. В октябре того же года Сигизмунд с матерью и младшей сестрой Анной покидают Фрайберг и на некоторое время обосновываются в г. Лейпциге. В 1860 г. семья Фрейд поселилась на съёмной квартире в Леопольдштадте – еврейском квартале г. Вены. В австрийской столице Фрейд прожил практически всю свою жизнь, вплоть до вынужденной эмиграции в Великобританию. Ему суждено было стать одним из символов Вены, где ныне действует его музей. Фрейд рано проявил признаки незаурядной и разносторонней одарённости, стремление к лидерству и честолюбие; уже в 8 лет он начал читать произведения Шекспира, увлекался исторической литературой и искусством. Кумирами его детства были пассионарные исторические личности – легендарный карфагенский полководец Ганнибал, низвергатель британской монархии Оливер Кромвель (в честь которого Фрейд позднее назовет сына) и герой итальянского освободительного движения Джузеппе Гарибальди. По воспоминаниям самого Фрейда, в детстве он мечтал стать министром или генералом. Однако в обстановке господствовавшего в Австро-Венгрии антисемитизма, перед ним, как и перед любым другим евреем, были открыты только два карьерных пути: врача и юриста. С детских лет Фрейд занимал исключительное положение в семье, олицетворяя надежды родителей. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, заставлявшие всю многодетную семью ютиться в тесной квартирке, у Фрейда была своя собственная комната и даже лампа с масляным фитилем для усердных занятий, тогда как остальные члены семейства довольствовались свечами. Любовь юного Зигмунда к чтению была так сильна, что долги в книжной лавке стремительно росли, с чем были вынуждены мириться его близкие, стесненные в средствах. Такая исключительность положения в семейной системе не только способствовала развитию незаурядных научных и литературных способностей Фрейда, но и существенно повлияла на формирование его характера. С 1865 по 1873 гг. Фрейд учился в общеобразовательной гимназии Леопольдштадта (на Таборштрассе, 24), куда поступил на год раньше установленного возраста. Здесь он добился заметных успехов в изучении языков, овладел ивритом, латинским, английским, французским, итальянским и испанским. На формирование его мировоззрения и эстетических предпочтений в эти годы оказали влияние история и мифология Древнего мира, культура Ренессанса, лирика и натурфилософские воззрения Гёте, эволюционное учение Чарльза Дарвина. В юности Фрейд, вероятно, увлекался философией Артура Шопенгауэра, что могло повлиять на его поздние представления о природе бессознательного психического (сам патриарх психоанализа был склонен отрицать философские корни и предпосылки психоанализа, подчёркивая его исключительно клиническое происхождение). Другой возможный источник влияния – подаренное 14-тилетнему Фрейду Собрание сочинений Людвига Берне; этот писатель в своих произведениях предвосхитил важные для психоаналитиченской методологии идеи «свободного ассоциирования». В 1872 г. Фрейд переживает любовное увлечение Гизелой Флюссе, девушкой из круга прежних знакомых во Фрайберге. В 1873 г. Фрейд поступил на медицинский факультет Венского университета; выбор будущей профессии был во многом предопределен крайне тяжелым экономическим положением семьи (частная врачебная практика могла обеспечить стабильный доход). Согласно одной из версий, первоначально, по совету своего друга Генриха Брауна, Фрейд решил посвятить себя юриспруденции, однако вскоре, под впечатлением от эссе Гёте «О природе», склонился в пользу медицины. В стенах университета будущий создатель психоанализа столкнулся с выраженными антисемитскими настроениями. Во время обучения Фрейд не ограничивался только естественнонаучными дисциплинами – он глубоко и увлечённо изучал классическую и современную философию, в частности, посещал философские семинары и лекции по аристотелевской логике прославленного Франца Брентано (1838 – 1917). Первая научная работа Фрейда, подготовленная им благодаря специальной стипендии, под руководством директора Института сравнительной анатомии Карла Клауса (1835 – 1899) на опытной станции в Триесте, была посвящена сравнительно-анатомическому исследованию половых органов угрей. С 1876 по 1881 гг. Фрейд работал в лаборатории Эрнста фон Брюкке (1819 – 1892), директора Института физиологии Венского университета, где активно участвовал в исследованиях по физиологии, сравнительной анатомии и гистологии. Изучая нервную ткань, предвосхитил ряд идей, позднее положенных в основание теории нейронов. Испытал влияние «энергетической школы» Гельмгольца – Брюкке. В 1878 г. Фрейд сменил имя Сигизмунд на Зигмунд. Завязал дружбу с Йозефом Брейером (1842 – 1925). Брейер стал его многолетним другом, покровителем и соавтором так наз. «катартического метода», разработка которого предшествовала созданию классического психоанализа. Оказывал Фрейду наряду с моральной поддержкой материальную помощь. Итогом их сотрудничества станет позднее эпохальная работа «Исследования истерии» (1893 – 1895). В 1879 г. Фрейд слушает лекции по психиатрии одного из самых авторитетных анатомо-физиологов Европы Теодора Мейнерта (1833 – 1892), однако они не производят на него глубокого впечатления: в этот период Фрейда интересует исключительно неврологическая сторона проблемы. 1880 – год службы в армии. В этом году Йозеф Брейер приступает к лечению Берты Паппенгейм, которое продолжается на протяжении трёх лет (знаменитый «случай Анны О.»). Фрейд переводит четыре эссе Джона Стюарта Милля.

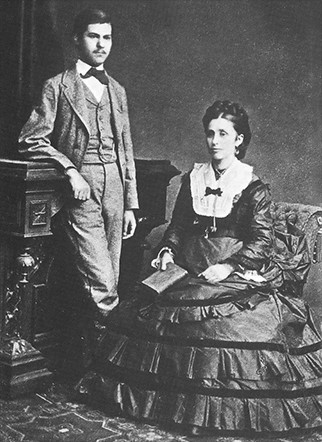

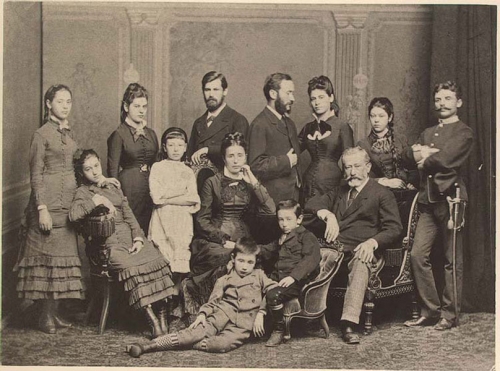

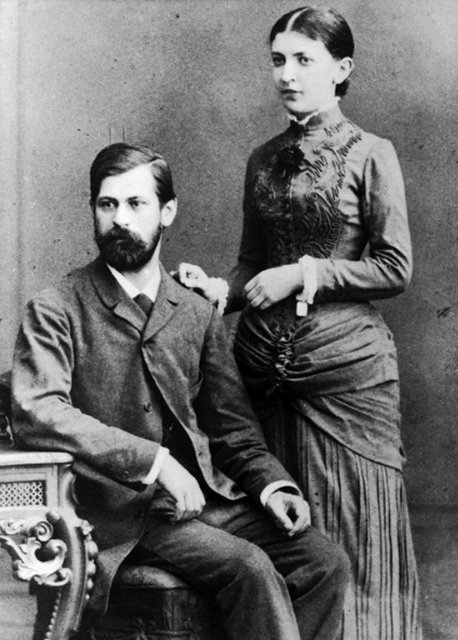

Семейство Фрейд в 1878 г. 31 марта 1881 г., по окончании медицинского факультета Венского университета (последний экзамен был сдан с некоторым опозданием), Фрейд удостоен ученой степени доктора медицины; в том же году он назначен на должность демонстратора в Институте физиологии у Брюкке. В 1882 г. Фрейд работал в Венском общем госпитале у Г. Нотнагеля. К этому периоду относятся первые наброски его теории нейронов, а также решение заняться частной медицинской практикой. В апреле 1882 г. Фрейд познакомился, а 17 июня тайно обручился со своей будущей женой Мартой Бернайс (1861 – 1951), дочерью еврейского торговца из Гамбурга.

Именно это фото невесты 1880 года стояло до свадьбы на рабочем столе Фрейда 1882 год примечателен также знакомством Фрейда (18 ноября) с историей болезни знаменитой пациентки Брейера Анны О. (Этот случай имел огромное значение для становления теории и практики психоанализа, хотя при его описании Фрейд допустил ряд искажений).

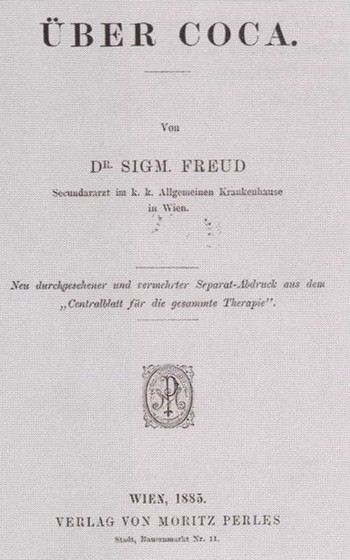

Берта Паппенгейм (Анна О.). 1880-е гг. В 1883 г. Фрейд поступает в Психиатрическую клинику Теодора Мейнерта и становится его ассистентом. Пять месяцев работы помощником врача и составили базовый психиатрический опыт Фрейда. Сферы его научных интересов: психиатрия, дерматология, исследования филогенетического и онтогенетического развития спинного мозга. Тогда же Фрейд разработал новый способ окраски нервных клеток и волокон раствором хлористого золота, что позволило сделать структуру нервной ткани более наглядной и отчетливой для глаза исследователя. Это техническое новшество во многом способствовало описанию нейрона как функциональной единицы нервной системы. В июне 1883 г. Марта отправилась к матери в Вандсбек, начался четырехлетний период их разлуки с Зигмундом (за это время он написал около тысячи «Писем к невесте» – этот важнейший человеческий документ был опубликован после смерти Фрейда и стал главным источником психобиографических сведений о его личности и характере). В 1884 г. Фрейд начинает подрабатывать репетиторством и чтением демонстрационных лекций, одновременно практикуя в отделении нервных болезней у Ф. Шольца. Он изучает органические нервные заболевания и тогда же, по заказу компании «Мерк», приступает к исследованию анестезирующего действия кокаина, причем проводит ряд экспериментов на себе. Результатом этой научной работы стала опубликованная им в том же году монография «О кокаине». Исследования Фрейда в данной области позволили Карлу Коллеру (1857 – 1944) внедрить кокаин в качестве анестезирующего средства в офтальмологию. Сам Фрейд воспринял это весьма болезненно и неоднократно утверждал, что Коллер воспользовался результатами его исследований и попросту «украл», присвоил себе его важнейшее научное открытие. Не имея научных данных о вреде кокаина, Фрейд некоторое время принимал большие дозы этого наркотика и рекомендовал его в качестве стимулирующего средства своим друзьям и пациентам. Подобным назначением он невольно нанёс непоправимый ущерб здоровью своего друга и коллеги Эрнста Фляйшля фон Марксова, пытаясь вылечить его от морфинизма (этот случай стал одной из крупных врачебных ошибок Фрейда). В 1885 г. по рекомендации Э. Брюкке, при поддержке Т. Мейнерта и Г. Нотнагеля Фрейд был избран приват-доцентом неврологии Венского университета.

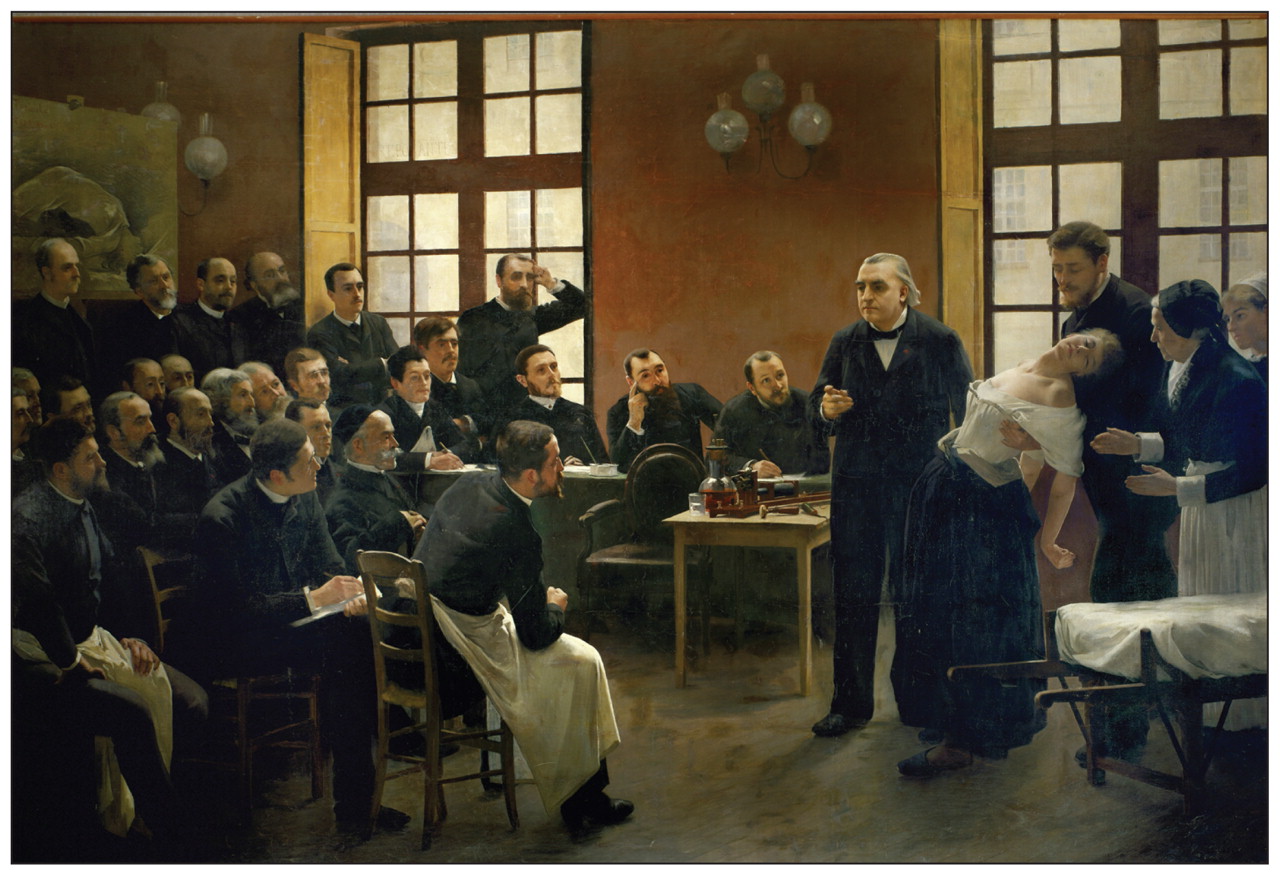

Титульный лист статьи З. Фрейда «О коке». 1885 г. В 1885 – 1886 гг. прошел стажировку в клинике Сальпетриер в Париже у прославленного французского невролога, психиатра и гипнолога Жана-Мартена Шарко (1825 – 1893). Во время этой стажировки Фрейд углубляется в вопросы этиологии нервно-психических заболеваний, увлеченно изучает гипноз, гипнотические и постгипнотические феномены. Его посещает идея о терапевтическом применении гипноза (при лечении болезней психики). Харизматическая личность и образ мышления Шарко оказывают на Фрейда огромное влияние. Позднее Фрейд напишет о своем учителе: «Мне случалось выходить с его лекций с таким ощущением, словно я выхожу из Нотр-Дама, наполненный новым представлением о совершенстве». Ж.-М. Шарко ценит Фрейда как кропотливого и перспективного молодого ученого, доверяет ему перевод своих работ на немецкий язык. Под впечатлением от ярких, артистичных клинических демонстраций профессора Шарко Фрейд впервые формулирует важнейшие гипотезы, эмпирическая проверка которых приведёт его позднее к созданию психоанализа. 1. Причиной ряда психических расстройств выступают скрытые от непосредственного клинического наблюдения, не осознаваемые пациентом динамические травмы психики (концепция первичной / динамической травмы). 2. В этиологии неврозов определенную роль играют сексуальные факторы (концепция сексуальной этиологии неврозов).

Фрагмент картины «Сеанс гипноза профессора Шарко» (André Brouillet, 1887). Ж.-М. Шарко демонстрирует возможности гипноза на пациентке, страдающей истерией. К 1886 г. Фрейд опубликовал три работы, посвященные корешкам и связям слухового нерва, а также статью «Сложный острый неврит нервов спинного и головного мозга» (написанную в соавторстве с русским неврологом Л.О. Даркшевичем, с которым Фрейд познакомился в Париже). В 1886 г. Фрейд стажировался в Берлинской детской клинике у А. Багински. Вернувшись из Берлина в Вену, возглавил неврологическое отделение Государственного института детских болезней, которым руководил М. Кассовиц. Выступил перед врачами Вены с эпохальным сообщением «Об истерии у мужчин», которое вызвало у коллег резко отрицательную, недоброжелательную реакцию. В своей концепции «мужской истерии» Фрейд отталкивался от клинических наблюдений Шарко, обратившего внимание на то, что его пациентки часто страдали такими соматическими заболеваниями, как параличи, слепота, опухоли, не имея при этом никаких органических нарушений. До работ Шарко считалось, что истерическим расстройствам подвержены только женщины, имеющие блуждающую матку (hystera по-гречески «матка»); Фрейд же установил, что и у мужчин могут возникать подобные психосоматические симптомы. В том же году, по ранней договоренности с Ж.-М. Шарко, Фрейд перевёл на немецкий язык его книгу «Новые лекции о болезнях нервной системы, в частности, об истерии». 25 апреля 1886 г., в пасхальное воскресенье Фрейд начал собственную частную практику в качестве врача (приват-доцента) по нервным болезням. Поначалу применял для лечения нервных расстройств метод электризации Эрба, от которого вскоре отказался. Первые пациенты были направлены к Фрейду, главным образом, его другом и коллегой Й. Брейером. 13 сентября 1886 г. в городе Вандсбеке состоялось бракосочетание Зигмунда Фрейда и Марты Бернайс. Их брак продолжался на протяжении всей последующей жизни Фрейда и был многодетным. И хотя позднее Фрейд не раз жаловался на свою супружескую неудовлетворённость, Марта, всецело посвятившая себя семье и детям, оставалась преданной супругой гения на всех этапах его жизненного пути, смиренно и стоически перенося невзгоды, «бури» и кризисы их долгого союза, что, учитывая сложный характер патриарха глубинной психологии, требовало от неё немалого терпения и самоотверженности. В первые годы брака, с целью вовлечь молодую жену в сферу своих научных интересов, идей и исследований, Фрейд написал специально для неё «Начала философии» и «Введение в науку».

Зигмунд Фрейд с женой Мартой, 1886 В 1887 г. Фрейд знакомится с немецким врачом Вильгельмом Флиссом (1858 – 1928), дружба и научная полемика с которым имели огромное значение для его личностного и профессионального становления. Их интенсивная переписка продолжалась вплоть до 1904 г. Флисс становится единомышленником Фрейда, в диалоге с ним разрабатываются ключевые понятия фрейдовского психоанализа, в том числе «бисексуальность», «латентный период психосексуального развития» и «сублимация». Рождение первой дочери, Матильды (1887 – 1978), названной в честь жены Йозефа Брейера. В 1888 г. Фрейд знакомится с книгой И. Бернгейма «Внушение и его применение в качестве терапии». Применяя суггестивные методы в собственной врачебной практике, Фрейд сталкивается с рядом затруднений, что приводит его к выводу о необходимости усовершенствования техники лечебного гипноза. От «Исследований истерии» к «Толкованию сновидений» В 1889 г. Фрейд прошел стажировку в научно-исследовательском центре при клинике в Нанси (Франция) у И. Бернгейма и А. Льебо, где осваивал теорию и методику гипнотического внушения и гипнотической терапии неврозов. Перевёл на немецкий язык книгу Бернгейма о внушении. Впервые применил терапевтический метод Брейера, получивший название «катартический метод», при лечении пациентки фрау Э. фон Н. Основу этого метода составили использование воспоминаний детства и вербальное выражение (проговаривание) пациентами собственных переживаний и фантазий в состоянии гипнотического транса. Рождение первого сына, Жана Мартина (1889 – 1967), названного в честь Ж.-М. Шарко. К 1890 г. Фрейд эмпирическим путем приходит к заключению, что в качестве основной причины психоневрозов выступают неосознаваемые, подавленные и вытесненные переживания и желания. В 1891 г. Фрейд опубликовал книгу «Об афазии», которую посвятил своему другу Й. Брейеру. В этой работе он сформулировал идею о динамическом и генетическом подходах к изучению функций мозга. В том же году Фрейд с семьёй переехал в новую квартиру по адресу Берггассе, 19, где ныне находится венский музей Фрейда. По этому адресу семья основателя психоанализа будет проживать вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 г. Здесь же Фрейд будет проводить интенсивный приём своих психоаналитических пациентов.

Берггассе, 19 Мучительной смертью умирает Эрнст Фляйшль фон Марксов. Фрейд длительное время испытывает угрызения совести и винит себя в смерти друга (в связи роковым назначением «кокаиновой терапии»). Рождение сына Оливера (1891 – 1969), названного в честь Кромвеля. В 1892 г. Фрейд отказывается от гипноза как от слишком туманного и ненадежного метода психотерапии в пользу разработанной им самим методики, предполагающей постоянное «понуждение» пациентов к припоминанию и воспроизведению травматических ситуаций. В качестве вспомогательного приёма для концентрации пациента на болезненных воспоминаниях использует «давление на лоб» (в частности, в случае Элизабет фон Р.). Приходит к заключению, что «отклонения в сексуальной жизни составляют единственную необходимую причину неврастении». Опубликован «Случай излечения гипнозом». Рождение сына Эрнста (1892 – 1970), названного в честь Брюкке. 1893 г. В соавторстве с Й. Брейером Фрейд пишет «Предварительное сообщение» по истерии, в котором утверждается, что «истерические пациенты больше всего страдают от воспоминаний». Публикует работу «Некоторые соображения по поводу сравнительного изучения двигательных парезов, органических и истерических». Работает над обоснованием тезиса о сексуальной этиологии неврозов. З. Фрейд и Й. Брейер приступают к систематическому исследованию и описанию психических механизмов истерии. Выдвигается концепция, согласно которой скрытыми причинами неврозов являются неосознаваемые пациентом «вытесненные представления» и подавленные «травматические переживания», действующие в качестве динамических факторов на уровне бессознательных структур психики. Сформулирована гипотеза о «травматическом совращении», от которой Фрейд откажется через четыре года. Рождение дочери Софии (1893 – 1920). 16 августа – смерть Ж.-М. Шарко. Фрейд откликается некрологом. Продолжает работу над переводом его трудов. В 1894 г. Фрейд и Брейер пишут основной и эпохальный совместный научный труд – «Исследования истерии». В ходе работы над этой монографией у них возникают существенные разногласия, преодолеть которые ученым не удается; после длительных споров их многолетняя дружба даёт трещину. Фрейд публикует первый обобщенный обзор собственной психологической теории – статью «Защитные психоневрозы». В этот период он исследует феноменологию страха, разрабатывает оригинальную концепцию возникновения страха и его роли в развитии психических расстройств.

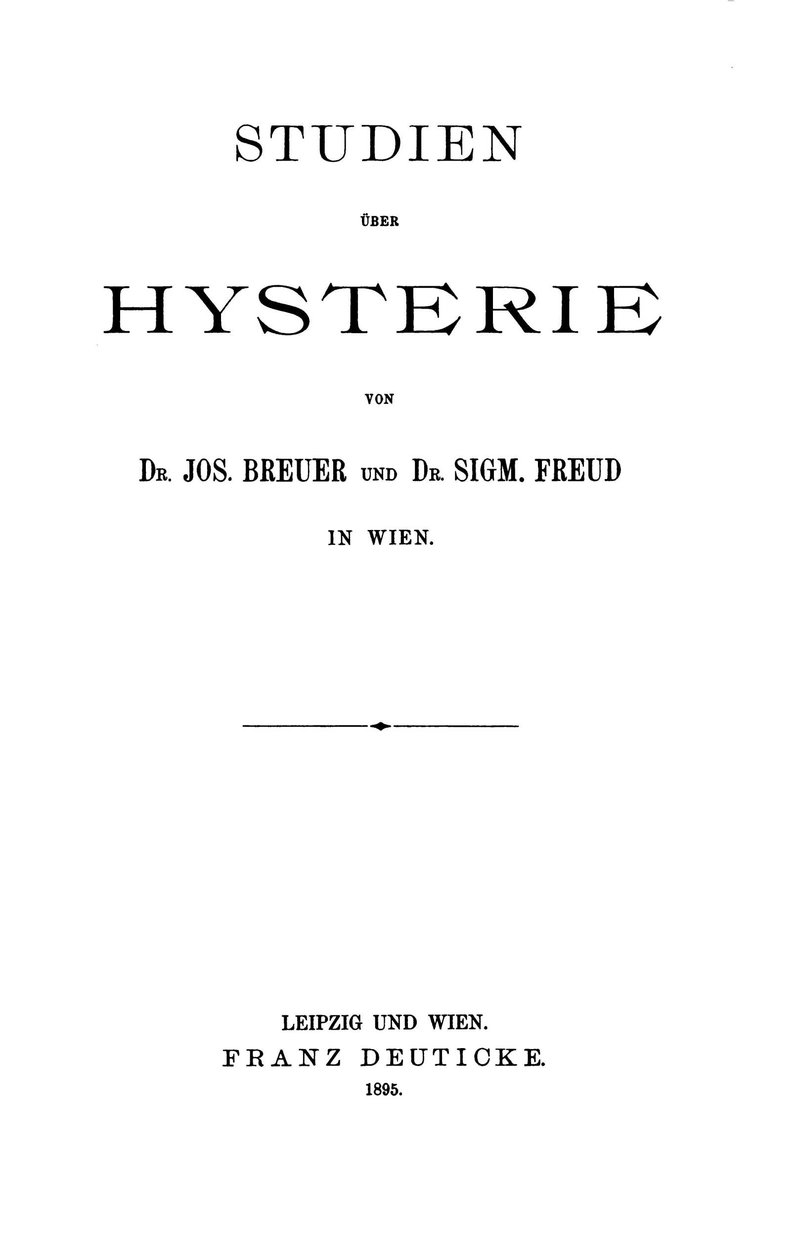

У Фрейда развиваются невротическая тревожность и депрессия, он страдает от болей в области сердца, танатофобии и навязчивых мыслей о смерти, что вскоре побуждает его приступить к самоанализу. 1895. Фрейд и Брейер публикуют тиражом 800 экземпляров «Исследования истерии». Эта новаторская работа в момент выхода не получила научного резонанса и долгое время не привлекала внимания специалистов. Важнейший постулат «Исследований истерии»: установление каузальной (причинно-следственной) связи между неврозами и их предпосылками – неудовлетворенными влечениями и вытесненными из сознания травматическими аффектами (эмоциями), которые продолжают функционировать на уровне бессознательных психических структур. В том же году Фрейд опубликовал работу «Об основаниях отделения от неврастении определенного симптомокомплекса в качестве "невроза страха"». Осенью он посылает В. Флиссу свой «Проект научной психологии», в котором предпринимает попытку разработать в общих чертах новую психологическую теорию естественнонаучного толка, призванную преодолеть ограничения интроспективной психологии сознания и рассматривающую психику во всех её формах и проявлениях, в том числе и бессознательных. Позднее он еще более четко сформулирует идею о том, что психическое шире и глубже доступной для самонаблюдения сферы феноменов сознания и должно исследоваться как реальность особого рода. Обоснованный уже на этом этапе постулат о принципиальной несводимости (неправомерности отождествления) психического и сознательного вскоре станет краеугольным камнем психоаналитической теории. Данная идея Фрейда будет признана революционной, поскольку позволит преодолеть узко рационалистический подход к психическим явлениям, берущий начало от знаменитого «cogito ergo sum» Рене Декарта, и положит основание глубинной психологии XX в. (так наз. психологии бессознательного). Незавершённый «Проект научной психологии» выйдет свет только в 1954 г., после смерти Зигмунда Фрейда. К середине 1890-х Фрейд всецело фокусируется на проблеме изучения неосознаваемых психических процессов. Он приходит к выводу о необходимости разработки принципиально новых методов психологического исследования, диагностики и терапии, ориентированных на проникновение в области и структуры бессознательного психического. Выдвигаются гипотезы о защитных механизмах вытеснения и о сопротивлении как фундаментальной закономерности психотерапевтического процесса. В 1895 г. в ходе систематического самоанализа Фрейд предпринял попытку интерпретации собственного сновидения, что положило начало разработанной им в последующие годы базовой толковательной техники аналитической терапии (набросок истолкования «сна об инъекции Ирме» датирован 24-м июля). Постепенно складывается понимание сновидения как символического исполнения желания.

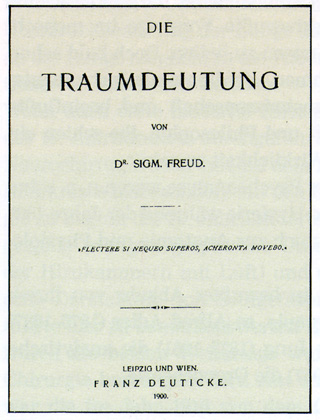

Рождение младшей дочери Анны (1895 – 1982), продолжившей дело отца. Анна Фрейд была наиболее близка к отцу, выполняла функции секретаря и ассистента при его жизни и стала его выдающейся последовательницей. Она вошла в историю психологической науки как один из лидеров международного психоаналитического движения и соосновательница такой научно-практической школы, как эго-психология. Наряду с Мелани Кляйн, Анна Фрейд стояла у истоков детского психоанализа и психоаналитической педагогики. С 1927 по 1934 гг. была генеральным секретарем Международной психоаналитической ассоциации. В 1952 г. основала и вплоть до 1982 г. возглавляла Хэмпстедскую клинику детской терапии, ориентированную на психоаналитическое лечение детей. Содействовала организации Музея Зигмунда Фрейда в Вене и Музея Фрейда в Лондоне. Широкую известность приобрели и её собственные научные работы, в частности, «Психоанализ для учителей и родителей» (1931) и «Психология Я и механизмы защиты» (1936). К 1896 г. принято относить разработку базового метода свободных ассоциаций, положившего начало специфической методологии и технике психоаналитической терапии. Фактически 1896 год стал годом рождения психоанализа – данный термин Фрейд впервые использует в работах этого периода «Наследственность и этиология неврозов» и «Дальнейшие замечания о защитных психоневрозах». Разработанный им новаторский подход Фрейд применяет к личности Николая II – путём заочного анализа он приходит к выводу о том, что молодой русский император страдает от невротического расстройства. Некоторое время основатель глубинной психологии пребывает во власти навязчивой идеи о лечении царя Николая, которое может послужить как благосостоянию самого Фрейда, так и признанию открытого им метода. В то же время после лекции о сексуальных предпосылках истерии Фрейд подвергается суровому осуждению и бойкоту со стороны коллег. Его теория сексуальности вызывает всеобщее раздражение. Вплоть до 1902 г. Фрейд работает и развивает свои научные идеи в условиях профессиональной изоляции. Осенью 1896 г. умирает отец Фрейда Якоб. Смерть отца глубоко потрясла основателя психоанализа и стала важнейшей вехой его жизненного пути: переживая эту утрату и анализируя причины своего затяжного психоневроза, он приходит к новому пониманию собственного научного предназначения и возвращается к разработке фундаментальной теории на стыке медицины, психологии и философии. Происходит мировоззренческий поворот и, в научном плане, постепенный переход от узко клинической к общегуманитарной проблематике. Позднее, переосмыслив свой личный опыт, Фрейд будет утверждать, что смерть отца выступает одним из наиболее значительных событий в жизни любого мужчины, способствуя возрастанию продуктивности и творческой активности, достижению личностной зрелости, ответственности и одновременно раскрепощённости в различных жизненных сферах. В 1897 г. Фрейд всецело фокусируется на идее разработки метода толкования сновидений как одновременно основного способа познания бессознательной психической жизни и средства исцеления, важнейшего инструмента диагностики и аналитической терапии. Штудируя литературу, посвященную сновидениям, он приходит к выводу, что к настоящему моменту накоплены крайне скудные данные и предложены несостоятельные интерпретации, касающиеся природы, функции и типологии снов. Складывается замысел специального фундаментального труда по данной теме. К этому времени, пытаясь совладать с собственным психоневрозом, Фрейд фактически становится «своим главным пациентом». (В письме к Флиссу он признаётся: «Главный пациент, который меня занимает, – это я сам»). С середины 1890-х гг. Фрейд интенсивно занимается самоанализом. Многие выводы и постулаты теории толкования сновидений он формулирует, интерпретируя свои собственные сны. Развивает идею Эдипова комплекса, наполняя мифический образ царя Эдипа новым психологическим содержанием (каждый ребенок бессознательно переживает тот же внутренний конфликт, что и Эдип-царь) и предлагая оригинальную психоаналитическую «отгадку» знаменитой загадки Сфинкса. В 1898 г. Фрейд публикует статью «Сексуальность в этиологии неврозов», в которой впервые упоминает о детской сексуальности (сексуальной жизни детей). Приступает к разработке психоаналитической проблемы остроумия и юмора в их отношении к бессознательному; приходит к выводу о сексуальной подоплёке подавляющего большинства шуток и острот (материалом для этих и последующих теоретических построений послужила собранная им коллекция еврейских анекдотов). Под влиянием идей Вильгельма Флисса развивает собственную концепцию бисексуальной природы человека (согласно такому подходу, каждый по сути является психологическим андрогинном, а половой акт в силу смены половых ролей партнеров можно условно рассматривать как «взаимодействие между четырьмя индивидами»). К 1899 г. Фрейд завершает работу над монументальным трудом «Толкование сновидений» («Die Traumdeutung»), ставшим важнейшей вехой в развитии психоанализа и всей гуманитарной мысли на стыке XIX – XX вв. Книга была опубликована в том же году (поступила в продажу 4 ноября 1899 г.), хотя издатель на титульном листе с опережением указал 1900 год, который ныне и принято считать годом «начала психоаналитической эры». |

|

Толкование сновидений. Случай Доры. Общество психологических сред. «Толкование сновидений» называют «библией психоанализа»; сам З. Фрейд чрезвычайно высоко ценил этот труд, полагая, что он стал «поворотным пунктом» в переходе от традиционных психологических и психотерапевтических воззрений к глубинной психологии. Тем не менее, публикация этой работы первоначально не вызвала заслуженного интереса в широких научных и медицинских кругах. Её скромный тираж (всего 600 экземпляров!) к досаде автора распродавался долго – на протяжении восьми последующих лет. Тем не менее, новаторский труд Фрейда был оценён по достоинству и взят на вооружение его выдающимися современниками, многие из которых вскоре стали активными приверженцами психоанализа и вошли в историю как светила мировой психиатрии и психотерапии. Среди них А. Адлер, О. Блейлер, К.Г. Юнг, Ш. Ференци, Л. Бинсвангер и др. Для этих мыслителей и практиков «Толкование сновидений» послужило мощным стимулом к развитию новых принципов и стратегий психологического вмешательства.

При жизни З. Фрейда было восемь изданий «Толкования сновидений» (последнее в 1929). Первые переводы опубликованы в Великобритании и России (оба – в 1913), затем в Испании (1922), Франции (1926), Швеции (1927), Японии (1930), Венгрии (1934) и Чехословакии (1938). Книга получила всемирное признание и вошла в золотой фонд человеческой мысли позднее. Уже во второй половине XX в. она утвердилась в западном культурном сознании как безусловная классика. Достаточно отметить, что к столетию выхода этого этапного труда в 2000 г. в Австрии была выпущена приуроченная к указанному юбилею монета в 50 шиллингов. Количество ссылок на это произведение едва ли поддается исчислению, и сегодня можно с уверенностью заключить, что «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда – это одна из самых известных, цитируемых и влиятельных книг за всю историю гуманитарных исследований. «Толкование сновидений» создавалась в несколько этапов. Фрейд тщательно записывал свои сны с юности; в течение нескольких лет он откладывал публикацию, желая собрать как можно больше доказательств собственной концепции, которую в то время не разделял ни один из известных ему авторов, писавших на схожие темы. Как можно заключить из переписки Фрейда с Флиссом, работа над «Толкованием» была приостановлена после смерти отца (1896): Фрейд очень тяжело переживал эту утрату и смог вернуться к систематической работе над рукописью только в 1897 г. Первая редакция книги была написана в 1898, а недостающая VII глава окончена в 1899 г. Первоначально Фрейд решил использовать сновидения ментально здоровых людей: книга изобилует его собственными снами, а также сновидениями его детей, друзей и знакомых. Позднее он нарушил этот принцип, включив в рукопись наиболее показательные образцы сновидений своих пациентов. В «Толковании сновидений» Фрейд подразделяет все сны на категории, задаётся вопросом об источниках сновидений, о происхождении и скрытом значении образов сна, о материале, на основе которого они складываются, о закономерностях процесса сна и о так наз. «работе сновидения». Им выделены следующие разновидности сновидений. 1. Сновидения простые, без тайн, с ясным содержанием, возникшие из элементов повседневных впечатлений и не представляющие интереса для психоаналитика (такими, по Фрейду, являются детские сны). 2. «Разумные сны», в которых обнаруживается определенная последовательность и логическая связность, хотя их смысл не прояснен и имеются элементы, вызывающие удивление и с трудом укладывающиеся в привычные представления сновидца. 3. Сны «тёмные, бессвязные или запутанные», лишённые для сновидца какого-либо очевидного смысла, содержащие в себе особую символику или метафору, которую необходимо интерпретировать. Сновидения третьего типа навели Фрейда на мысль об их особом «двухслойном» строении. В них различаются: 1) явное, или манифестное содержание (это «сцена сна», его внешняя декорация или некоторая история, которую сновидец вспоминает и рассказывает после пробуждения) и 2) скрытое от сознания, латентное содержание, отражающее динамику бессознательной жизни и зашифрованное посредством причудливых образов-масок «внутреннего ночного театра». Сон взывает к нашей памяти. На «сцене сновидения», по Фрейду, чаще всего появляются воспоминания далёкого детства, преданные забвению и недоступные для сознания вследствие покрывающих воспоминаний, парамнезий и напластований более поздних переработанных впечатлений. Эти элементы раннего опыта могут быть выявлены только посредством специальной аналитической процедуры. Фрейд описал также бессознательные психические процессы, эффекты и механизмы, которые актуализируются во время сна, делая сновидение тёмным, запутанным и, на первый взгляд, бессвязным. К этим процессам и механизмам относятся: сгущение, смещение, деформация, построение сновидения, символизация, вторичная переработка. Сгущение или «конденсация» – это сжатие материала сновидения, при котором его явное содержание представляет собой как бы сокращённый перевод скрытого, а отдельные смысловые элементы спрессованы, т. е. проявляются в концентрированном виде. При сгущении те или иные звенья в повествовательной цепи сна опускаются, компоненты сновидения, имеющее нечто общее, подвергаются суммации и сливаются в единое целое. Один персонаж сна может олицетворять сразу несколько персон из реальной жизни сновидца, краткий эпизод содержит в свёрнутом виде пространную жизненную историю с множеством значимых деталей, которые не различимы без анализа. Смещение – это сдвиг акцентов сновидения, его фокуса или смыслового центра, при котором внимание сновидца переключается со значимого элемента содержания на второстепенные или индифферентные элементы. Наиболее важные для понимания сна мысли и представления, а также скрытые желания и побуждения, выступающие «подстрекателями сновидения», могут при этом не фигурировать вовсе, либо блекнут, кажутся незначительными, лишаются своего эмоционального заряда. Деформация – процесс, вследствие которого неблаговидные с точки зрения общественной морали и социальных норм мысли, представления, желания и побуждения искажаются, чтобы проникнуть на «сцену сна» неузнанными, в обход цензуре. Построение сновидения предполагает специфическую переработку его исходного материала, в результате которой будничные объекты восприятия преобразуются в требующие дешифровки иероглифы, осознанные мысли – в образы и символы; абстрактные элементы содержания становятся конкретными, а смысловые и логические связи, характерные для бодрствующего мышления, растворяются, исчезают, уступая место непривычным для сновидца хитросплетениям и структурам. Символизация – использование «тёмных» для сознания сновидца символов с целью маскировки неприемлемых желаний и побуждений, а также превращения скрытых мыслей и представлений в визуальные образы, несущие в себе тайное и требующее расшифровки значение. Согласно Фрейду, символизации по принципу аналогии подлежат, главным образом, части тела и действия, относящиеся к сексуальной сфере. Так мужские первичные половые признаки (органы) обозначаются в сновидениях посредством предметов удлинённой, продолговатой формы (так наз. фаллические символы – клинки, мечи, пики, трости, палки, деревья…), тогда как женские половые признаки – с помощью всевозможных ёмкостей и замкнутых, что-либо вмещающих в себя пространств (вазы, чаши, шкафы, сундуки, комнаты, здания, водоёмы…). Вторичная переработка выражается в попытках бодрствующего сознания придать сновидению видимость разумного и социально приемлемого смысла, логики и правдоподобия, что опять же затемняет, маскирует и отдаляет от понимания скрытое содержание сна; такую переработку может представлять собой любой пересказ сновидения, поскольку он является вторичным (сознательным, вербальным) процессом. По Фрейду, всевозможные ухищрения и способы переработки материала сновидения функционально необходимы для того, чтобы избежать внутренней цензуры и вытеснения и успешно преодолеть порог сознания с его защитными барьерами и фильтрами. По своей сути каждое сновидение является символическим исполнением желания, причём желание это, как правило, эротическое, оказывается неприемлемым с точки зрения сознания и социума, нарушающим общественные нормы и постыдным. Такое запретное желание и составляет скрытое содержание сна, которое всячески искажается и маскируется, дабы бодрствующее сознание не распознало и не подавило его. В 1900 г. Фрейд диагностирует истерию у 19-ти-летней Иды Бауэр и 14 октября приступает к её психоаналитическому лечению. Материал этой работы, обобщенный в следующем году и опубликованный в 1905 г. под заглавием «Фрагмент одного случая анализа истерии», войдёт в историю психотерапии как хрестоматийный «Случай Доры» (показательный образец применения психоаналитического метода, как для начинающих психоаналитиков, так и для более поздних интерпретаторов и критиков доктрины и методологии Фрейда).

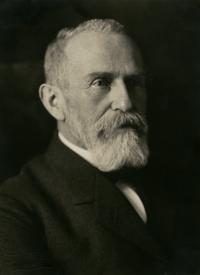

Ида Бауэр, известная как Дора, в детстве (на фото слева) В центре научных интересов Фрейда в этот период – проблемы бессознательной мотивации и динамики неосознаваемых внутриличностных конфликтов. Фрейд продолжает совершенствовать аналитическую технику и применяет разработанный им инновационный метод для интерпретации широкого круга феноменов, в том числе и выходящих за пределы клинической сферы. В 1901 г. Фрейд публикует монографию «Психопатология обыденной жизни». Эта работа станет со временем одной из наиболее известных и популярных книг по классическому психоанализу. Фрейд даёт развернутое изложение своей концепции вытеснения (т.е. вымещения за пределы сознания в бессознательное неприятной или травматической информации, которая таким образом становится патогенной). Он аргументировано показывает, что неосознаваемые мотивы обусловливают поведение человека, как при патологии, так и при относительной норме. Кроме того, Фрейд приходит к выводу, что различного рода ошибочные действия, такие как оговорки, описки, очитки, ослышки, забывания, потери или запрятывания объектов и др. формы парапраксиса, свидетельствуют о наличии бессознательных мотивов и внутрипсихических конфликтов и представляют ранее не использовавшийся материал для диагностики и анализа. На основе фундаментального «Толкования сновидений» Фрейд также пишет и издаёт в 1901 г. научно-популярную брошюру «Сон и его толкование» с более кратким и доступным для неподготовленного читателя изложением своего метода. В том же 1901 г. Альфред Адлер (1870 – 1937), ознакомившись с «Толкованием сновидений», публикует в венской периодической печати положительную рецензию на этот труд. Рецензия Адлера явилась началом прорыва и важной вехой в развитии психоанализа – она ознаменовала завершение трудного для Фрейда периода профессиональной изоляции и отчуждения и стала предвестием широкого признания его идей в последующие годы.

Альфред Адлер (1870 – 1937) 1902 г. считается поворотным в научной судьбе Зигмунда Фрейда. В этом году ему присвоено звание профессора. Не менее, а, быть может, и более важным событием становится образование Венского кружка, объединившего первых сторонников психоаналитического метода и получившего предварительное «домашнее» название «Общество психологических сред». (Фрейд и его единомышленники регулярно собирались для обмена мнениями и идеями о путях и стратегиях развития психоанализа в доме Фрейда и под его председательством, по средам). В «Общество…» вступили А. Адлер, М. Кахане, Р. Рейтлер и В. Штекель. Так началась консолидация сил, со временем обернувшаяся беспрецедентным по масштабам и влиянию международным психоаналитическим движением. Поддержка коллег после многих лет демонстративного бойкота позитивно сказывается на душевном состоянии Фрейда, наполняя его энтузиазмом. Кроме того, в 1902 г. интерес к психоанализу впервые намечается в сфере клинической (психиатрической) практики. Выдающийся швейцарский психиатр Ойген Блейлер (1857 – 1939), руководитель всемирно известной клиники Бургхёльцли в Цюрихе, поручает своему молодому коллеге и подчиненному К.Г. Юнгу подготовить подробный доклад по «Толкованию сновидений» и представить его персоналу клиники. Доклад Юнга вызывает большой резонанс: в Бургхёльцли начинается психоаналитический «бум», ведутся оживленные дискуссии о возможностях экспериментального внедрения инновационного метода Фрейда в лечение психиатрических больных на базе клиники.

Зарождение психоаналитического движения. Поездка в Америку. Психоанализ в Старом и Новом Свете. В 1903 – 1905 гг. число приверженцев учения и метода Фрейда стремительно растет. П. Федерн (1871 – 1950) и В. Штекель (1868 – 1940), впоследствии сыгравшие значительную роль в исторической судьбе психоанализа, интенсивно применяют новую технологию лечения под наблюдением (как сказали бы сегодня, «супервизией») самого Фрейда. В 1904 г. О. Блейлер пишет Фрейду дружественное письмо – показатель признания и поддержки в швейцарской клинической среде; завязывается важное для обоих и перспективное знакомство. В Венском кружке вводится в практику тщательный и всесторонний аналитический разбор пациентских случаев, что станет со временем одной из важнейших традиций психоаналитических сообществ во всем мире. Психоанализ вырывается за пределы Венской квартиры Фрейда: с 1904 г. его начинает практиковать немецкий врач А. Штегманн; в том же году К.Г. Юнг в клинике Бургхёльцли приступает к психоаналитическому лечению молодой русской пациентки, легендарной Сабины Шпильрейн (первый случай последовательного применения психоаналитической терапии в клинических условиях). Группа швейцарских психиатров во главе с Юнгом все более решительно отстаивает психоаналитический метод в научных кругах Европы; появляются первые аналитически-ориентированные статьи, обзоры, доклады клинических случаев. К когорте сторонников Фрейда примыкают К. Абрахам (1877 – 1925) и М. Эйтингон (1881 – 1943). Вместе с тем наступает охлаждение в отношениях Фрейда и Вильгельма Флисса: Флисс в письме 1904 г. упрекает З. Фрейда в том, что он неосмотрительно изложил своему ученику Г. Свободе идеи Флисса о бисексуальности, а Свобода сообщил об этом Отто Вайнингеру (1880 – 1903), который подхватил и развил эти идеи как свои собственные. В 1905 г. З. Фрейд опубликовал «Три очерка по теории сексуальности», «Остроумие и его отношение к бессознательному», а также подготовленный ещё в 1901 г. «Фрагмент анализа одного случая истерии» (так наз. «Случай Доры»), ставший показательной и хрестоматийной практической иллюстрацией его теории и метода. К этому моменту обобщены и сформулированы идеи Фрейда: о природе человеческой сексуальности (сексуальной организации человека, закономерностях её формирования и развития, об энергии сексуального влечения / Либидо и её преобразованиях и т.д.); о типах выбора сексуального объекта; о специфике детской сексуальности; о вытесненных сексуальных влечениях и желаниях как источнике неврозов; об остроумии как форме проявления вытесненного внутрипсихического конфликта и бессознательном способе разрядки напряжения. В том же году английский психиатр Эрнест Джонс (1879 – 1958), будущий биограф Фрейда, начинает аналитическую работу по его методу; за ним последовали австриец Эдуард Хичманн и голландец Аугуст Штерке. Фрейд сближается со своей свояченицей (сестрой Марты) Минной Бернайс и в сентябре 1905 г. отправляется с ней на озера в верхней Италии. В апреле 1906 г. в переписку с Фрейдом вступает швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг (1875 – 1961), применяющий аналитические методы терапии в сочетании с модифицированным им ассоциативным тестом в своей врачебной практике в цюрихской лечебнице Бургхёльцли. Эта плодотворная и насыщенная как идеями, так и эмоциями переписка продлится семь лет. Юнг обсуждает с Фрейдом посредством обстоятельной корреспонденции случай своей русской пациентки Сабины Шпильрейн (1885 – 1942), и такое обсуждение способствует развитию концепции контр-переноса. Между двумя выдающимися учёными поначалу складываются достаточно тёплые и доверительные отношения. В том же году по рекомендации А. Адлера Фрейду представлен ученик Венской школы художественных ремесел Отто Ранк (1884 – 1939), увлечённый проблемами психологии творчества и написавший свою дебютную работу под заглавием «Художник». Американский невролог Джеймс Патнем (1846 – 1918) публикует первую статью о психоанализе на английском языке.

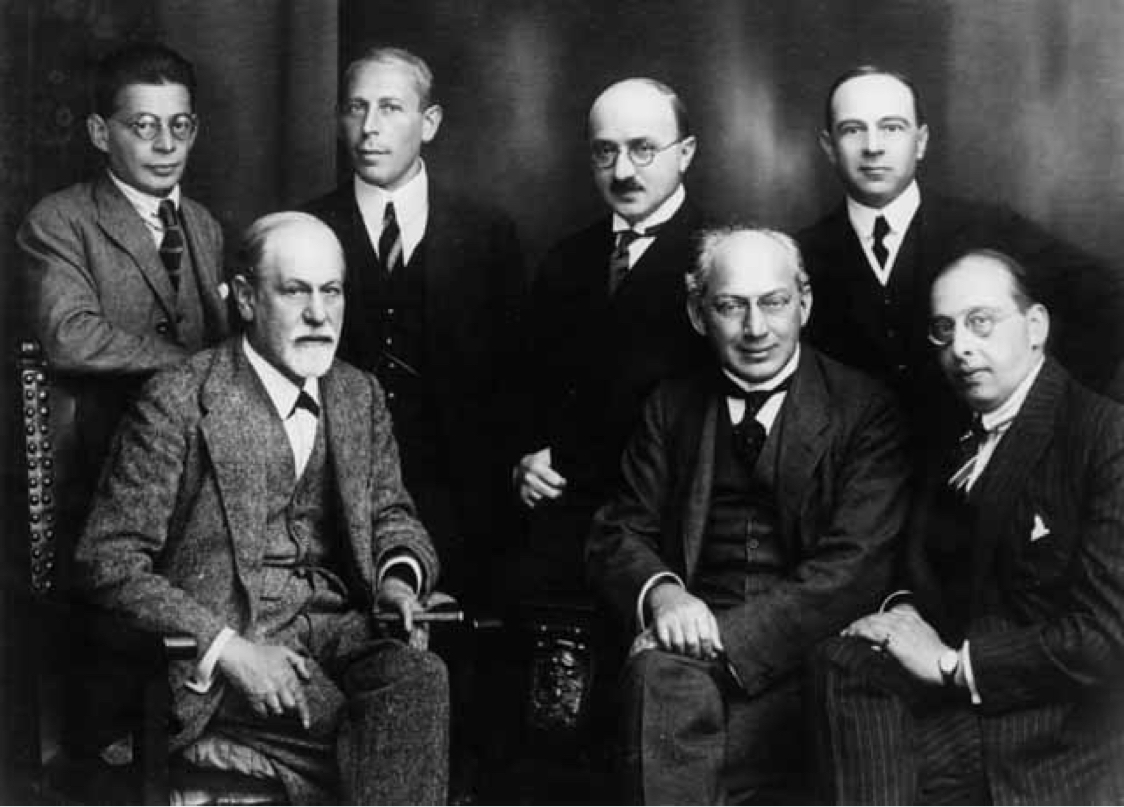

В 1906 г. ученики преподнесли Фрейду на пятидесятилетний юбилей памятную медаль, сделанную скульптором Карлом Марией Швердтнером. На ней были изображены профиль Фрейда на одной стороне и сцена «Эдип и сфинкс» на другой; медаль служила символом того, что Фрейд стал вторым Эдипом, также преуспевшим в разгадке тайн человеческой природы. В 1906 г. Фрейд начинает консультировать музыкального критика Макса Графа (1873 – 1958) по вопросам развития его трехлетнего сына Герберта (так наз. «случай маленького Ганса» – предпосылка детского психоанализа). В 1907 г. З. Фрейд публикует очерк «Бред и сны в “Градиве” В. Йенсена» – один из ранних образцов применения аналитического метода в исследовании феноменов искусства и культуры. В этой работе Фрейд даёт ставшее классическим определение бессознательного психического как совокупности «психических процессов, которые проявляются активно и в то же время не доходят до сознания переживающего их лица»; приводятся рассуждения о бессознательном как доминирующей системе психики человека. В том же году подготовлена к публикации статья «Навязчивые действия и религиозные обряды»: в этой работе Фрейд установил сходство между невротическими симптомами (навязчивостями) и религиозными церемониалами (в обоих случаях обнаруживается, согласно Фрейду, единый обсессивный механизм). Череда дружественных визитов. В течение года Фрейда в Вене посещают сторонники психоанализа, работающие в клинике Бургхёльцли под руководством О. Блейлера. Первым из иностранцев визит Фрейду наносит выходец из России немецкий аналитик Макс Эйтингон. Затем в марте приезжают швейцарцы Карл Густав Юнг и Людвиг Бинсвангер (1881 – 1966). Согласно легенде, во время первой встречи Фрейд и Юнг увлеченно, практически не прерываясь, проговорили кряду не меньше семи часов; это расцвет их научного сотрудничества. В сентябре Юнг основывает в Цюрихе «Общество З. Фрейда». Фрейд и Минна Бернайс путешествуют в Италию, посещают Флоренцию и Рим. В декабре состоялась встреча Фрейда с приехавшим из Берлина Карлом Абрахамом, работавшим в то время врачом-ассистентом в Бургхёльцли. Сближение Венской и Цюрихской школ психоанализа содействовало его подъёму и распространению в Европе, а вскоре и за её пределами. В 1908 г. Общество психологических сред преобразовано в Венское психоаналитическое общество; Фрейд активно занимается созданием профессиональной библиотеки этой организации (библиотека будет ликвидирована нацистами после захвата Австрии в 1938 г.). В феврале из Будапешта приезжает с визитом врач-психотерапевт Шандор Ференци (1873 – 1933). В апреле в Зальцбурге (Австрия) З. Фрейд и его приверженцы организовали и провели I Международный психоаналитический конгресс, объединивший друзей и сторонников психоанализа. По сложившейся традиции, он рассматривается как начальная точка отсчёта в истории всемирного психоаналитического движения и считается Первым конгрессом Международной психоаналитической ассоциации (IPA). Опубликованы работы «Культурная сексуальная мораль и современная нервозность», «О теории инфантильной сексуальности» и «Характер и анальная эротика». Фрейда посещают американец Абрахам Брилл и англичанин Эрнест Джонс. В августе Карл Абрахам основывает Берлинское психоаналитическое общество (в него вступают И. Блох, М. Хиршфельд, О. Юлиусбургер и Г. Кербер). В сентябре, навестив в Англии своего сводного брата Эммануила, Фрейд проводит еще четыре дня у Юнга в Цюрихе, посещая Бургхёльцли. В 1908 г., после почти полувекового проживания в Вене, З. Фрейд официально оформляет гражданство и получает право голоса на выборах. В 1909 г. триумвиратом Фрейд – Блейлер – Юнг в целях широкого распространения психоаналитических идей и методов был основан первый психоаналитический журнал – «Ежегодник психоаналитических и психопатологических исследований» (О. Блейлер и З. Фрейд выступили его издателями, К.Г. Юнг ненадолго стал научным редактором). В первом выпуске «Ежегодника» опубликованы новые клинические случаи Фрейда: «Анализ фобии пятилетнего мальчика» («случай маленького Ганса») и «Заметки об одном случае невроза навязчивости» (так наз. «человек-крыса»). Февраль 1909 г. – замужество старшей дочери Фрейда Матильды. В апреле Фрейда посещает цюрихский пастор Оскар Пфистер; между ними завязывается интенсивная переписка. В сентябре того же года – первый визит группы психоаналитиков в Новый свет: по приглашению ректора Университета Кларка (Вустер, США), выдающегося американского психолога Стенли Холла (1844 – 1924), З. Фрейд, К.Г. Юнг и др. лидеры психоаналитического движения (А. Брилл, Э. Джонс, Ш. Ференци) приняли участие в праздновании двадцатилетнего юбилея университета. Во время этого визита З. Фрейд прочитал опубликованные в том же году «Пять лекций по психоанализу», в которых дал первое целостное публичное изложение основ психоаналитического учения. З. Фрейд и К.Г. Юнг были удостоены ученых степеней почетных докторов университета Кларка. Состоялись встречи с патриархом американской психологии Уильямом Джемсом (1842 – 1910) и неврологом Джеймсом Дж. Патнемом (1846 – 1918), который станет вскоре основателем Американской психоаналитической ассоциации (1911).

Групповое фото у входа в Университет Кларка (США). Сидят: Зигмунд Фрейд, Стенли Холл, Карл Густав Юнг. Стоят: Абрахам А. Брилл, Эрнест Джонс, Шандор Ференци. 1909 г. Лекции З. Фрейда имели немалый успех и ознаменовали начало мировой экспансии психоанализа, а также его беспрецедентного триумфа в США: со временем аналитическая терапия станет неотъемлемым элементом американского образа жизни, признаком респектабельности и ярким феноменом массовой культуры, проникнув в литературу, кинематограф, рекламу, СМИ и т.д. Согласно легенде, приближаясь к берегам Америки, Фрейд шутливо заметил своим попутчикам: «Они и не подозревают, какую чуму мы им привезли». Институциализация и «мировая экспансия» психоанализа. Разрыв с А. Адлером и К.Г. Юнгом. «Секретный комитет». Проект метапсихологии. «Лекции по введению в психоанализ» В 1910 г. в Нюрнберге (Германия) по инициативе З. Фрейда организован и проведён II Международный психоаналитический конгресс, в ходе которого с целью развития психоаналитических идей в разных странах мира учреждена Международная психоаналитическая ассоциация (МПА или IPA). Её первым президентом по настоятельной рекомендации З. Фрейда и Ш. Ференци избран К.Г. Юнг. З. Фрейд выступил на конгрессе с докладом «Грядущие перспективы психоаналитической терапии». Вдохновленный организационными и пропагандистскими успехами, он принял решение об интенсификации процесса формирования психоаналитических структур в международном масштабе. Резолюцией конгресса были также учреждены психоаналитически-ориентированные печатные издания; организационно-издательская деятельность поручена З. Фрейду, А. Адлеру и В. Штекелю. Уже в октябре для пропаганды психоанализа основан «Центральный психоаналитический листок». В апреле 1910 г. Венское психоаналитическое общество, члены которого до сих пор встречались в квартире у Фрейда на Берггассе, 19, переселяется в докторскую коллегию. В этом году президентом Венского психоаналитического общества был избран А. Адлер. В 1910 г. Фрейд написал первые статьи для книги «К вопросу о психологии любовной жизни», опубликовал «Пять лекций по психоанализу» и «Детское воспоминание Леонардо да Винчи». Последняя работа, представляющая собой «патографическое исследование», стала яркой иллюстрацией тезиса о решающей роли инфантильных переживаний в формировании личности, индивидуальной судьбе и художественном творчестве, и породила множество подражаний. Своей работой о Леонардо да Винчи Фрейд фактически положил начало нового «жанра» психологической литературы – аналитической психобиографии. В том же году совместно с Ш. Ференци Фрейд посетил Францию (Париж) и Италию (Неаполь, Сицилию и Флоренцию). Встречался с О. Блейлером в Мюнхене (Германия). Среди пациентов Фрейда – выдающийся австрийский композитор Густав Малер: 23 августа Фрейд анализировал его «любовные установки», выявив «фиксацию на матери». 27 октября умерла тёща Фрейда Эммелине Бернайс (1830 – 1910). В 1910 г. в России началось издание первого психоаналитически-ориентированного журнала «Психотерапия. Обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии» (под редакцией редактора-издателя Н.А. Вырубова и при участии А.Н. Бернштейна, Ю.В. Каннабиха, Н.Е. Осипова и др.). В нём публиковались как переводы работ З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга, В. Штекеля, так и статьи отечественных авторов, первых российских психоаналитиков. Издание журнала было прекращено в 1914 г. в связи с началом первой Мировой войны. Фрейд приступает к анализу Сергея Константиновича Панкеева (1886 – 1979), русского помещика из Одессы, случай которого войдёт в психоаналитическую литературу под условным названием «Человек-волк».

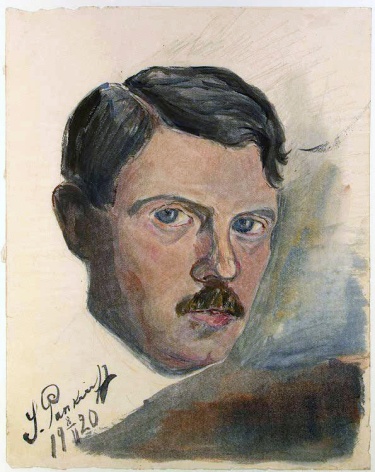

С.К. Панкеев. Автопортрет, 1920. В январе 1911 г. З. Фрейд становится почетным членом Лондонского Общества психологических исследований. В том же январе по инициативе А. Брилла основано Нью-Йоркское психоаналитическое общество (в состав которого вошли А. Брилл, Б. Онуф, Х. Фринк, К. Оберндорф и др.), а затем и Американская психоаналитическая ассоциация (Дж. Патнем, Т. Барроу, Дж. Мак-Карди, А. Мейер, и др.). В 1911 г. в рядах только что сформированного психоаналитического сообщества произошел первый раскол. В июне из-за разногласий с З. Фрейдом по вопросам сексуальной этиологии неврозов, места и роли сексуальности в судьбе и жизнедеятельности человека, а также по ряду сугубо психологических причин, после затяжного (скрытого и явного) конфликта из Венского психоаналитического общества вышли А. Адлер и его сторонники, вскоре создавшие собственную организацию (первоначально названную «Общество свободных психоаналитических исследований», а затем переименованную в «Общество индивидуальной психологии»). Фрейд, болезненно переживавший это обстоятельство, назвал указанный инцидент «адлеровским мятежом». Выходу Адлера из Венского общества предшествовал скандал, разыгравшийся 8 февраля 1911 г.: на очередном собрании Фрейд подверг Адлера жесткой критике, чем побудил последнего сложить с себя полномочия президента объединения. После ухода Адлера отношения двух выдающихся мыслителей были окончательно разорваны; неприязнь и враждебность друг к другу они сохранили до конца своих дней. В сентябре 1911 г. Фрейд четыре дня гостил у К.Г. Юнга в Цюрихе. В этот период он подписывает коллективное воззвание к созданию «Международного общества защиты материнства и сексуальных реформ». 21 – 22 сентября успешно проведен III конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Веймаре (Германия). Фрейд представил доклад о случае Шребера.

Коллективный фотопортрет участников III-го Международного Психоаналитического Конгресса в Веймаре, 1911 В конгрессе принимала участие Лу Андреас-Саломе (1861 – 1937), которая вскоре вошла в круг ближайших друзей и сподвижников Фрейда. В этот период Фрейд разработал представление об основных принципах психической жизни (принципах удовольствия, постоянства и реальности), определяющих функционирование психики и поведение человека. Опубликованы «Психоаналитические заметки об одном автобиографически описанном случае паранойи» («Случай Шребера»), «Идеи о двух принципах психических явлений», а также первые работы по технике психоанализа. Ноябрь 1911 г. – зарождение французского психоанализа: Р. Моришо-Бушан публикует в «Gazette des Hopitaux» первую психоаналитическую статью на французском языке.

Лу Андреас-Саломе (1861 – 1937) 1911 – 1912 гг. З. Фрейд всё большее внимание уделяет проблемам психоаналитического истолкования феноменов культуры: первобытного мышления, мифологии, религии, различных видов искусства и литературы. В январе 1912 г. увидел свет первый номер журнала «Имаго», ориентированного на психоаналитическое осмысление ключевых общефилософских и культурологических проблем и позволяющий позиционировать психоанализ не только как клиническую дисциплину, но и как одну из влиятельных социально-гуманитарных наук. Журнал был инициирован Г. Саксом; издавался Г. Саксом и О. Ранком. З. Фрейд энергично поддержал это издание и опубликовал в нём цикл собственных статей по теории культуры. В мае Фрейд наносит визит в Кройцлингене психиатру Людвигу Бинсвангеру. В сентябре З. Фрейд и Ш. Ференци посетили Италию (Рим). В октябре в результате острого и неразрешимого конфликта с Фрейдом из Венского психоаналитического общества вышел один из пионеров психоанализа Вильгельм Штекель. В ноябре 1912 г. Фрейд встретился с Юнгом и другими аналитиками в Мюнхене. Отношения с Юнгом, включающие двусторонний несанкционированный анализ, неуклонно перерастают в конфликт. Фрейд пытается убедить Юнга в том, что их разногласия – результат актуализации у Юнга Эдипова комплекса, являющий собой очередное подтверждение фрейдовской теории: молодой швейцарец попросту соперничает со своим старшим коллегой и наставником, видя в нём отцовскую фигуру и перенося на него непроработанную ненависть к отцу и желание смерти последнего. Юнг, нарушая негласно принятую в аналитическом сообществе субординацию, пытается подвергнуть анализу самого Фрейда, его высказывания и поступки. Разрыв неизбежен.Выходит замуж вторая дочь Фрейда София. В марте Фрейд с дочерью Анной совершают поездку в Венецию. Зимой 1913 г. начался выпуск журнала «Психоаналитическое обозрение» и был учреждён «Международный журнал по врачебному психоанализу». Ш. Ференци организовал и возглавил Будапештское психоаналитическое общество (в него вошли также И. Холлос, Ш. Радо, Л. Леви). Э. Джонс основал и возглавил Лондонское психоаналитическое общество при участии Д. Брайена, М. Эдера и др.

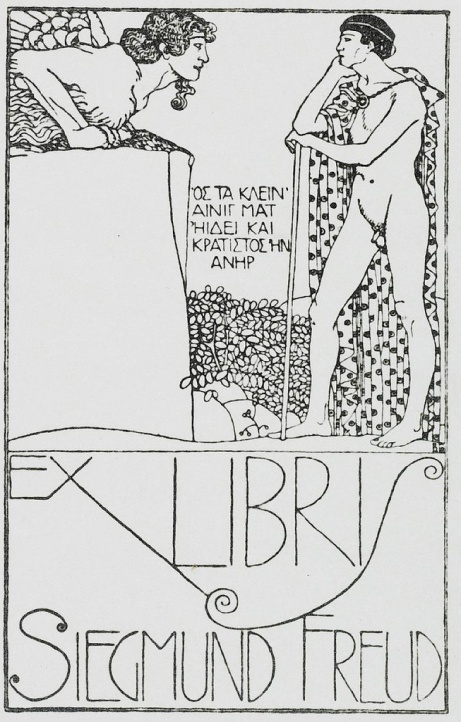

Эдип и Сфинкс. Экслибрис Фрейда работы художника-декоратора Бертольда Леффлера. Надпись: «Он, загадки разгадавший, он, прославленнейший царь» Опубликована одна из самых примечательных и спорных культурологических работ Фрейда «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии». Опираясь преимущественно на данные британского антрополога Дж. Фрейзера, Фрейд в этой книге предпринимает попытку создания психоаналитической антропологии; он обобщает и подытоживает свои воззрения по вопросам происхождения психики, сознания, личности, мифологии, религии, морали, социальности и культуры в целом. При этом фактически возникает новая, психоаналитическая, мифология, ибо построения Фрейда, изложенные в этой книге, по большей части умозрительны и недоказуемы. В сентябре 1913 г. в Мюнхене (Германия) был проведён IV конгресс Международной психоаналитической ассоциации. На конгрессе (8 сентября) Лу Андреас-Саломе знакомит Фрейда с великим немецким поэтом Райнером Мария Рильке. З. Фрейд в сопровождении Минны Бернайс посетил Рим. В октябре 1913 г. после долгого и мучительного периода споров, нападок и взаимных упреков К.Г. Юнг разрывает свои профессиональные и личные отношения с Фрейдом. Очередная и последняя открытая конфронтация двух лидеров глубинной психологии происходит из-за расхождения в понимании взаимосвязи индивидуального и коллективного, психики и культуры: Фрейд изложил свои взгляды в недавно опубликованной книге «Тотем и табу», Юнг – в программной монографии «Метаморфозы и символы Либидо», положившей начало созданной им вскоре аналитической психологии. Эти две работы допустимо рассматривать как научные альтернативы, столкновение которых могло оказаться плодотворным для дальнейшего развития психоанализа, на деле же привело к непримиримой конфронтации двух его школ – фрейдистской и юнгианской; конфронтация эта продолжается и в наши дни. В декабре 1913 (и еще дважды – в сентябре 1914 и 1915 годов) Фрейд посещает в Гамбурге дочь Софию. Написана работа «О начале психоаналитического лечения». В 1913 г. по инициативе Э. Джонса и с одобрения З. Фрейда создан так наз. «Секретный комитет» – тайное психоаналитическое товарищество, призванное к негласному решению многоцелевых стратегических, тактических и организационных задач, связанных с поддержкой З. Фрейда, развитием психоанализа и психоаналитического движения. В «Секретный комитет» вошли К. Абрахам, Э. Джонс, О. Ранк, Г. Сакс, Ш. Ференци, А. фон Фройнд и сам З. Фрейд. Председателем комитета стал Э. Джонс. Идея «комитета» как неформального руководящего органа, действующего «строго секретно», обсуждалась с лета 1912 г. («strictly secret», как писал Фрейд в письме к Э. Джонсу от 1 августа 1912 г.). Первоочередная задача комитета – устранение К.Г. Юнга из рядов психоаналитического движения. Годы первой мировой войны – трудный период для Фрейда и психоанализа, как, впрочем, и для всей Европы. В марте 1914 г. опубликован «Очерк истории психоанализа» (основной историографический документ-первоисточник о создании и развитии психоаналитического учения / движения). В нем Фрейд фактически сводит счеты с Адлером и Юнгом. В апреле Фрейд с О. Ранком и Ш. Ференци едет в Бриони. В сентябре из-за начавшейся войны откладывается Дрезденский конгресс. З. Фрейд тяжело переживает разрыв с Юнгом на фоне личной трагедии – смерти любимого брата Эммануила, который погиб в ноябре 1914 г. в железнодорожной катастрофе. Война непосредственно затронула семейство Фрейда: его старший сын Мартин записался добровольцем в армию и воевал в Галиции и России, а младший сын Эрнст участвовал в военных действиях на территории Италии. В этот период З. Фрейд ввёл в систему своих теоретических построений представление об индивидуальном, групповом и общечеловеческом нарциссизме. По данным вопросам Фрейд также резко расходится с Юнгом, который отвергает понятия «субъект-либидо» и «объект-либидо» и, разрабатывая собственную психологическую типологию, вводит альтернативные термины: «интроверсия» и «экстраверсия». Выходят в свет очерк «Моисей» Микеланджело», статьи «Воспоминание, повторение и переработка» и «К вопросу о нарциссизме».

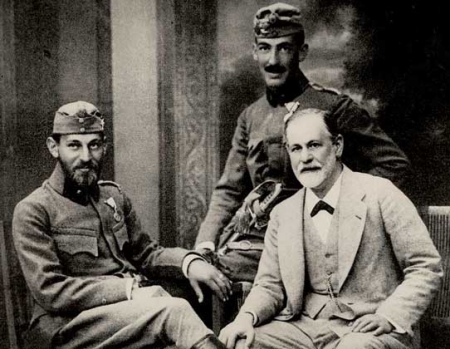

З. Фрейд с сыновьями, фото ок. 1918 г. |

|

В 1915 г. З. Фрейд предпринял попытку систематизации своих научных взглядов. В период с марта по июнь он подготовил к печати цикл статей по «метапсихологии», в которых содержится описание психических процессов через их динамические свойства, топографическое определение и экономическое значение. Опубликованы три работы из этого цикла: «Влечения и их судьба», «Вытеснение» и «Бессознательное». Также вышла в свет статья «Актуальное о войне и смерти». В течение семестра 1915 – 1916 гг. Фрейд прочитал курс лекций по введению в психоанализ для смешанной аудитории в Венской психиатрической клинике. Время плодотворных контактов с видными деятелями европейской культуры (в том числе, с выдающимся поэтом Райнером Мария Рильке). В 1916 г. З. Фрейд переболел гриппом; страдал от простатита. В июле и августе отдыхал в Бадгаштайне и Зальцбурге. В течение семестра 1916 – 1917 гг. Фрейд, восстановив здоровье, продолжил чтение лекций по введению в психоанализ, которые стали наиболее полным и систематизированным изложением основ психоаналитического учения и привлекли к нему немало новых сторонников. В 1917 г. опубликованы ставшие классическими «Лекции по введению в психоанализ». В июле и августе Фрейд проводит отпуск в словацких Татрах. Получает известие о сыне Мартине, который попал в плен в Италии. Болезни, тревога за сыновей и экономические трудности негативно сказываются на эмоциональном состоянии Фрейда. Также выходят в свет работы «Скорбь и меланхолия», «Трудности на пути психоанализа», «Детское воспоминание Гёте из "Поэзии и правды"». 1918. Семья Фрейда теряет все свои сбережения в австрийских денежных знаках (150 000 крон + страховка жены Фрейда Марты – 100 000 крон). З. Фрейд прилагает значительные усилия и мобилизует ресурсы для восстановления изрядно подорванного войной Международного психоаналитического движения. Благодаря пожертвованиям своего пациента и спонсора Антона фон Фройнда, основывает Международное психоаналитическое издательство. С июля по сентябрь Фрейд вновь проводит отпуск в словацких Татрах. 28 – 29 сентября 1918 г. Фрейду и его единомышленникам удаётся провести V конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Будапеште (Венгрия). Тематика конгресса – терапия военных неврозов. Фрейд выступает с докладом «Пути психоаналитической терапии». В декабре умирает Дж. Патнем, лидер американских психоаналитиков. Опубликована работа «Из истории одного детского невроза» (случай Сергея Панкеева, известный под условным названием «Человек-волк»). Окончание первой мировой войны. «По ту сторону принципа удовольствия». Онкологическое заболевание. Разрыв с Отто Ранком и Шандором Ференци. Принцесса Мари Бонапарт. Начало лечения у доктора М. Шура. «Недовольство культурой» 1919. З. Фрейд, Ш. Ференци, А. фон Фройнд и О. Ранк возглавляют Международное психоаналитическое издательство в Вене. Весной Фрейд начинает эпохальную работу «По ту сторону принципа удовольствия», которая будет опубликована в следующем 1920 г. Пересмотр психоаналитической теории влечений, разработка идеи о влечении к смерти. В мае Фрейд делает набросок другой классической статьи – «Психология масс и анализ Я» (опубл. в 1921). В сентябре Фрейда посещают Э. Джонс и М. Эйтингон. Макс Эйтингон входит в состав «Секретного комитета». Основано Швейцарское психоаналитическое общество во главе с Л. Бинсвангером, О. Пфистером, Г. Роршахом. В октябре Фрейд удостаивается звания ординарного профессора. Опубликованы статьи «Ребенка бьют», «Вклад в понимание причин сексуальной перверзии», «Жуткое». 7 марта 1919 г. – самоубийство пациента и ученика Фрейда Виктора Тауска (1877 – 1919). Тауск свёл счёты с жизнью, едва открыв собственный психоаналитический кабинет и накануне бракосочетания. Написав прощальные письма невесте и Фрейду, он накинул на шею петлю из веревки от гардины и выстрелил себе в правый висок из армейского пистолета. Прощаясь с Фрейдом, он писал: «Дорогой профессор… Благодарю за все доброе, что Вы сделали для меня. Сделано было много, и это наполнило смыслом последние десять лет моей жизни. Ваша искренняя работа гениальна, я ухожу из жизни, сознавая, что был свидетелем триумфа одной из величайших идей человечества…»

Виктор Тауск (1877 – 1919) В январе 1920 г. умирают дочь Фрейда София и меценат психоанализа Антон фон Фройнд. Личная трагедия побуждает Фрейд вновь обратиться к проблеме смерти и исследовать её с позиций психоаналитического учения. Основан «Международный психоаналитический журнал». В феврале, благодаря усилиям ряда коллег и учеников З. Фрейда (К. Абрахама, Э. Зиммеля, М. Эйтингона и др.), открыты Берлинский психоаналитический институт и психоаналитическая поликлиника, по образу и подобию которых в дальнейшем создавались аналогичные учреждения, обеспечивающие подготовку профессиональных психоаналитиков. Начало исследований венского психиатра Вагнера-Яурегга, консультантом которого выступил З. Фрейд. В сентябре Фрейд принял активное участие в подготовке и проведении VI конгресса Международной психоаналитической ассоциации в Гааге (Голландия). В том же году опубликована статья «По ту сторону принципа удовольствия», ознаменовавшая начало нового этапа в развитии теоретического психоанализа и в научном творчестве его основателя. «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) – без преувеличения, поворотная работа в позднем наследии Зигмунда Фрейда. В этот период наряду с более ранней топологической моделью психического аппарата, предполагающей его градацию на сознание, предсознательное и бессознательное, складывается структурная модель, описывающая принципы функционирования и динамического взаимодействия подструктур «Оно» (Id), «Я» (Ego) и «Сверх-Я» (Superego). Фрейд разрабатывает ключевые теоретические вопросы последней версии своего учения: о механизме навязчивости, о влечении к смерти, о принципе удовольствия и его статусе в психической жизни субъекта. Психоаналитическое осмысление проблемы смерти – одна из центральных концептуальных задач данного периода. Если в ранних работах Фрейд писал о главенстве принципа удовольствия, то в работе 1920 г. он вводит другой фундаментальный принцип, действующий независимо от исконного стремления к наслаждению, – принцип навязчивого повторения. Действием этого принципа Фрейд пытается объяснить феномены символизации утрат и работы скорби. Многие важные положения данной концепции были подготовлены работой 1917 г. «Скорбь и меланхолия». Следует также отметить, что предшественницей Фрейда в сфере изучения деструктивных импульсов и тенденций (деструкции или «влечения к смерти», в терминологии Фрейда) выступила его российская ученица Сабина Николаевна Шпильрейн (1885 – 1942), опубликовавшая в 1912 г. статью «Деструкция как причина становления», которую Фрейд упоминает, признавая первенство Шпильрейн, в сноске к своему тексту. Вместе с тем, оригинальные воззрения русской исследовательницы существенно отличались от взглядов Фрейда и могут рассматриваться как продуктивная (хотя и не получившая должного и своевременного признания) научная альтернатива его поздней концепции влечений.

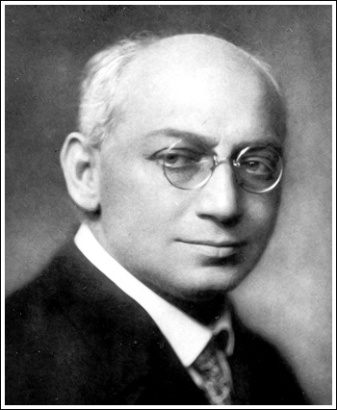

Сабина Шпильрейн (1885 – 1942) Статья «По ту сторону принципа удовольствия» стала важнейшей теоретической работой по терапии травматических неврозов. В ней Фрейд предложил собственное понимание невроза навязчивых состояний, меланхолии и депрессии. Сформулированная в этой статье концепция вызвала самые разнообразные (как позитивные, так и резко критические) отклики и оказала существенное влияние на развитие не только психоанализа, но и, в целом, философии и гуманитарной мысли XX века: к ней обращались Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида и др. выдающиеся умы. В 1920 г. в Венское психоаналитическое общество был принят студент-первокурсник медицинского факультета Венского университета, будущий основатель харатероанализа и телесно-ориентированной психотерапии Вильгельм Райх (1897 – 1957). Это был беспрецедентный случай в истории ассоциации – подобная честь до и после оказывалась лишь особо одарённым старшекурсникам.

Вильгельм Райх (1897 – 1957) В 1921 г. З. Фрейд был избран почётным членом Нидерландского общества психиатрии и неврологии. Опубликована «Психология масс и анализ Я» – работа, обобщающая воззрения Фрейда по различным проблемам теории личности, социальной (прежде всего, массовой) психологии и социологии. Это произведение, посвящённое психоаналитическому исследованию массовидных образований и общностей, ознаменовало ещё один важный для Фрейда переход от собственно терапевтической дискурсивной практики и методологии к новому пониманию общественных процессов. Фрейд опирался на труды Г. Лебона (1841 – 1931) и У. Мак-Дугалла (1871 – 1938), последовательно развивая в психоаналитическом ключе их идеи («психология толп» Лебона и так наз. «гормическая теория инстинктов социального поведения» Мак-Дугалла). Фрейд исходил из тезиса о двух специфических социально-психологических эффектах массовой психологии: наблюдающегося в толпе снижения волевого контроля и доминирования аффекта над интеллектом. В качестве прототипа любых социальных общностей, будь то толпа, искусственно организованная большая группа (церковь, войско) или семья, Фрейд рассматривал «первобытную орду», описанную им в более ранней работе «Тотем и табу». Социально-психологические отношения в массе Фрейд трактовал как либидонозные связи; он полагал, что индивидуальная психология в более широком контексте представляет собой психологию коллективную, массовую, т.к. в психической жизни индивидуума всегда присутствуют «другие». Предметом фрейдовского анализа выступили вертикальные и горизонтальные либидонозные связи в массе: связь каждого члена массы с вождём, выступающим в качестве эквивалента праотца в первобытной орде, и множественные связи между членами массы. Причём все индивидуумы внутри какой-либо массы связаны общим «сыновним» отношением к вождю: с ним каждый участник массовидного объединения бессознательно соотносит собственный «Идеал Я». Фактически, наряду с известными эффектами снижения интеллекта и повышения аффективности, в массе, по Фрейду, наблюдается замещение индивидуального «Я-идеала» массовым идеалом, воплощенным в вожде. Предложенный Фрейдом вариант «Психологии масс» вводит в поле анализа ряд важных теоретических вопросов, таких как: 1) культивирование в искусственно организованных массах (церковь и армия) иллюзии о наличии верховного властителя или лидера, одинаково любящего всех членов массы (образ Христа в христианской религии, фигура полководца); 2) психология вождя («праотца», харизматического лидера); 3) ограничение первичного индивидуального нарциссизма за счёт объединения индивидуумов в массу; 4) процессы перенаправления сексуальной энергии, регрессии и идентификации в массе; 5) наличие в структуре личности «Я-идеала» как главная предпосылка коллективной психологии.