|

К 25-ЛЕТИЮ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА ПСИХОАНАЛИЗА Решетников М.М. Реабилитация или возрождение? К 25-летию первого психоаналитического института в Восточной Европе1 Аннотация. Предлагаемая вниманию читателя статья – о создании и становлении первого в СССР, современной России и Восточной Европе института психоанализа, заложившего методические основы и традиции психоаналитического образования и тренинга в постсоветском социокультурном пространстве. Автор, основатель и ректор Восточно-Европейского института психоанализа, воссоздает исторический контекст его создания, рассказывает об идеологических, политических и экономических трудностях, возникших и преодоленных в процессе возрождения российского психоанализа. Упоминаются персоналии, оказавшие содействие в учреждении Института, руководители и преподаватели, определившие его облик, многообразие педагогических стилей и атмосферу. Также автор описывает уникальный опыт международного сотрудничества и определяет позицию Института по ключевым вопросам современного психоаналитического образования. Ключевые слова: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, российский психоанализ, Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии Reshetnikov M.M. Rehabilitation or revival? Abstract. This article is about establishment and development of the first in the Soviet Union, modern Russia and Eastern Europe Institute of Psychoanalysis, which determined the methodological foundations and traditions of psychoanalytic education and training in the post-Soviet social and cultural space. Author, founder and rector of the East European Institute of Psychoanalysis, characterizes the historical context of its creation, describes the ideological, political and economic difficulties which were surmounted in the process of Russian psychoanalysis revival. Persons, who help to establish the Institute, heads and pedagogists, determined its atmosphere and the variety of teaching styles, are honored. The author also describes the unique experience of international cooperation and defines the position of the Institute toward the key issues of contemporary psychoanalytic education. Keywords: East European Institute of Psychoanalysis, russian psychoanalysis, European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapy В предлагаемом читателю кратком сообщении невозможно проанализировать 25-летний период работы Восточно-Европейского Института Психоанализа, поэтому остановимся лишь на самых трудных этапах его становления, но вначале нужно обратиться к предыстории современного российского психоанализа в целом.

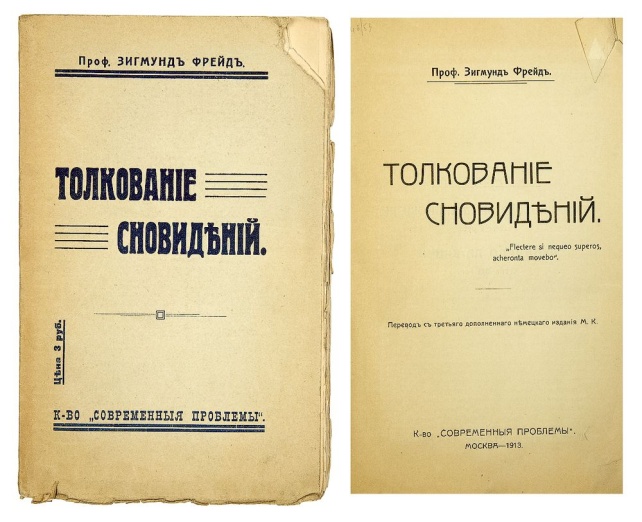

Проф. М.М. Решетников, ректор ВЕИП Как известно, психоанализ пришел в Россию гораздо раньше, чем во все остальные европейские страны. Уже в 1913 году на русском языке было издано «Толкование сновидений», и это был первый перевод этой книги на иностранный язык. Затем (до запрета психоанализа в 1920-х) практически все значительные работы Фрейда тут же появлялись на русском. В 1910 – 1914 гг. (еще до Первой мировой войны) психоанализ в России становится чрезвычайно популярным. В этот период в российских профессиональных изданиях по психотерапии до 70% статей были посвящены психоанализу.

Первое издание «Толкования сновидений» З. Фрейда на русском языке, 1913 Особая заслуга в распространении теории Фрейда принадлежит профессору психиатрической клиники Московского университета Николаю Евграфовичу Осипову (1877 – 1934), а также директору первого в России Психоаналитического института Ивану Дмитриевичу Ермакову (1875 – 1942), который в 1924 году начал читать первый систематический курс лекций по психоанализу. В этой связи Фрейд констатировал, что Москва становится третьим психоаналитическим центром мира (после Вены и Берлина).

Можно было бы назвать, как минимум, еще десятка два имен выдающихся российских ученых, таких как: Н.А. Вырубов, М.В. Вульф, А.Б. Залкинд, Ю.В. Каннабих, А.Р. Лурия, С.Н. Шпильрейн, которые малоизвестны молодым коллегам даже в России, и за исключением Моисея Вульфа и Сабины Шпильрейн, фактически – не известны западным коллегам. Но это не так уж много прибавило бы к пониманию тех событий. Нужно отметить, что в этот период (как в досоветское время, так и в 1920-х) психоаналитическая (терапевтическая) практика в России была представлена единичными случаями.

Основными направлениями развития российского психоанализа в начале ХХ века были исследования в области культурологии, литературы, детского возраста, педагогики и политики.

Здание первого в России и второго в мире Института Психоанализа (1922) Анализируя этот период, следует признать: российские психоаналитики первой волны вряд ли понимали, что как только мы прикасаемся к вопросам психики и сознания, мы тут же вторгаемся в сферу идеологии. А идеология тоталитарного государства, которое формировалось в России, категорически не допускала никакого инакомыслия. И уже в конце 1920-х начинаются гонения, причем не только на психоанализ, но и на всю психологию, а позднее – также на генетику и кибернетику, которые были причислены к лженаучным теориям. Чтобы было понятнее происходившее в стране, приведем такой пример: генетик – академик Николай Вавилов, старший брат Президента АН СССР физика Сергея Вавилова, в 1941 приговорен к расстрелу (и младший брат, оставаясь президентом АН, молча принял это решение). Опасаясь подобной участи, из России эмигрируют Н.Е. Осипов (1918) и М.В. Вульф (1927), многие психоаналитики меняют направления своей научной работы (например, казначей Русского Психоаналитического Общества А.Р. Лурия уходит в нейропсихологию). В тридцатых годах ХХ века психоанализ в Советском Союзе уже полностью запрещен. Но при этом нет ни одного документального свидетельства запрета. Книги по психоанализу изъяты из всех библиотек и переданы в спецхраны (что, в целом, по сравнению с фашисткой Германией, было более гуманным актом, где эти книги просто публично сжигали). Я бы отметил особую специфику советского тоталитаризма – он никогда не был публичным! Достаточно типичной была трагическая судьба семьи Шпильрейн. Три брата Сабины – талантливые ученые: Эмиль (биолог), Ян (математик) и Исаак (психолог) были расстреляны (без суда и следствия) как враждебно настроенные к советской власти элементы общества. Сабина, которая вернулась в Россию только в 1923, через некоторое время уезжает подальше от столицы, в Ростов, где в 1942 году ее настигла фашистская оккупация. Ее и двух ее дочерей расстреляли как евреек. В том же 1942 году, уже в советской тюрьме, умер директор первого в России Института психоанализа профессор Иван Ермаков. Считается, что психоанализа в России не было до 1980-х. Но это не так. С 1930-х психоанализ ушел в подполье. Излагать его идеи можно было только в критическом плане. И этой «лазейкой» активно пользовалось старшее поколение наших коллег – учителей моего поколения. Если в большинстве справочников и пособий психоанализ характеризовался исключительно как «реакционная буржуазная теория», которой посвящалось не более 10 строчек, то в Большой медицинской энциклопедии (1962, том 27) наш выдающийся ученый Ф.В. Бассин после определения психоанализа как «глубоко реакционной концепции, несовместимой с диалектическим материализмом», посвящает ему 7 столбцов убористого текста. Примерно также психоанализ в 1970-х излагался в лекциях нашего выдающегося психиатра В.Е. Рожнова и в публикациях и учебниках по проблеме неврозов. Если вы откроете любое советское издание по этой теме 1950 – 1960-х годов, то на первой странице, как правило, обнаружите фразу, что «неврозы – это социальные болезни, поражающие западное – загнивающее и умирающее общество, а в Советском Союзе социальной базы дня неврозов нет». И далее авторы старались донести хоть какие-то сведения об этих формах психического страдания. А поскольку не было неврозов, то до 1985 года в Советском Союзе вообще не было такой специальности, как психотерапия.

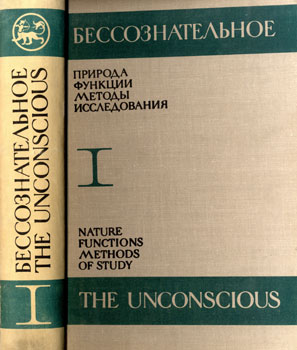

Был запрещен не только психоанализ, но и его ключевое понятие – бессознательное. Например, известный и статусный психиатр советского периода А.В. Снежневский (автор концепции «вялотекущей шизофрении», которая применялась в репрессивных целях ко многим диссидентам) указывал в своих работах, что неправильно говорить о бессознательном. Правильнее будет называть это «неосознаваемыми формами высшей нервной деятельности». Поэтому проведение в 1979 году в СССР Международного симпозиума (с участием психоаналитиков из США, Германии и Франции) по теме «Бессознательное: природа, функции, методы исследования» оценивалось как подвиг его организаторов. В работе симпозиума приняли участие такие ученые, как Г. Аммон (ФРГ), С. Леклер и Л. Шерток (Франция), Р. Якобсон, Г. Поллок и Р. Роджерс (США) и ряд других. Материалы симпозиума были опубликованы. И хотя там практически не была представлена клиническая практика, это издание стало мощным стимулом интереса к психоанализу. Но самый грубый просчет советские идеологи допустили чуть раньше. В 1976 году в СССР была издана книга французских авторов К.Б. Клеман, П. Брюно и Л. Сэва «Марксистская критика психоанализа». Эта книга, изданная тиражом 24 тыс. экземпляров, в тот же год стала библиографической редкостью. Ее переснимали на фото, перепечатывали под копирку, и мы, молодые врачи и психологи (в полном смысле – продираясь через дебри марксисткой критики), смогли впервые получить более широкие сведения об истории, теории и методе психоанализа, а также – о современном западном психоанализе. Именно в этот период начинается последовательный рост профессионального интереса к психоанализу в советском психиатрическом и только зарождающемся психотерапевтическом сообществе. Вновь откуда-то извлекаются труды Фрейда, перепечатываются и переснимаются на фото, ими тайно обмениваются, и постепенно формируется новая волна (тогда еще – советских) психоаналитически-ориентированных специалистов. При этом – никто не провозглашал эту идентификацию открыто. Позднее еще более значительное влияние на развитие психоанализа в современной России оказало издание в декабре 1991 года книги двух других выдающихся французских авторов – Л. Шертока и Р. Де Соссюра «Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда». Времена менялись, началась Перестройка. И в 1986 году мне было официально позволено прочитать краткий курс лекций по введению в психоанализ в Военно-медицинской академии. В конце 1980-х в стране начинается определенный психоаналитический бум. Труды Фрейда и его последователей издаются массовыми тиражами. По имеющимся данным, к 2000 году их общий тираж превысил тиражи работ В.И. Ленина за весь советский период. В период Перестройки (1985 – 1991) начинают создаваться первые психоаналитические кружки. В 1988 г. профессор А.И. Белкин создает в Москве «Русское психоаналитическое общество». А в 1989 г. В.В. Зеленский организует психоаналитическое общество в Ленинграде.

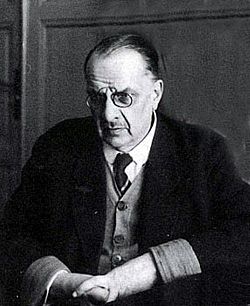

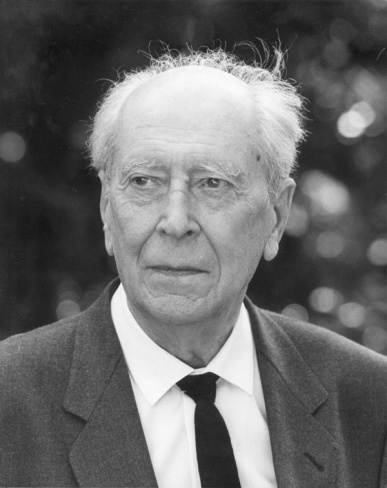

Профессор А.И. Белкин (1927 – 2003), доктор медицинских наук, психотерапевт, психоаналитик и сексолог, Так получилось, что в обоих этих обществах мне довелось некоторое время быть вице-президентом. Буду откровенен: наши знания о психоанализе в тот период были минимальными. Не хватало литературы, не было преемственности и опыта. Мы весьма-приблизительно ориентировались в различных направлениях и школах психоанализа. Но был огромный энтузиазм, потребность в познании и идентификации с психоанализом. Постепенно мы начали устанавливать связи с нашими западными коллегами. Тогда же мы впервые узнали, что многие западные институты психоанализа не являются аналогами наших учебных заведений, и их точнее было бы именовать институциями (обществами), на базе которых проводится подготовка психоаналитиков. Одними российскими коллегами это было воспринято как особая специфика психоаналитического образования. Но у меня и моих ближайших коллег было иное мнение. Мы считали необходимым создать реальную (университетскую) систему психоаналитического образования. На этом пути мы столкнулись с рядом препятствий, как внутри страны, так и со стороны наших западных коллег. Одни считали, что это просто невозможно. Возражения других касались вопроса: А в рамках какой дисциплины будет преподаваться психоанализ? Наша апелляция к определению Фрейда, что психоанализ – это нечто среднее между медициной и философией, но все-таки – ближе к психологии, категорически не принималась. Точно так же нашими западными, да и рядом российских коллег, категорически отвергалась идея, что психоанализ – это один из методов психотерапии. Возражения были стандартными: существует множество методов психотерапии и отдельно от них – психоанализ. Но мы не прислушались к этим голосам, и пошли свои путем. На этом пути, как уже упоминалось, было много препятствий и столько же счастливых случайностей (иногда – почти мистических совпадений интересов самых разных людей и структур). Неоценимую роль в этот период и во всем становлении психоанализа в современной России сыграл мой наставник – директор Института русской литературы академик Д.С. Лихачев. Моя встреча с ним была одной из таких счастливых случайностей. Я как-то подошел поговорить с ним после какой-то конференции, а он пригласил меня к себе. Потом мы периодически встречались. Молодое поколение и наши западные коллеги могут не знать об этом уникальном человеке, поэтому кое-что напомню. В истории нашего государства было не так много таких выдающихся личностей. До революции он учился в гимназии, потом в советской школе, поступил в университет, но за участие в антисоветском кружке в 22 года был отчислен и сослан в лагерь – на лесоповал, а затем на строительство Беломорско-Балтийского канала. Вернулся из лагерей, где подготовил несколько оригинальных публикаций, а в 1936 году по личной просьбе Президента Академии Наук СССР был полностью реабилитирован.

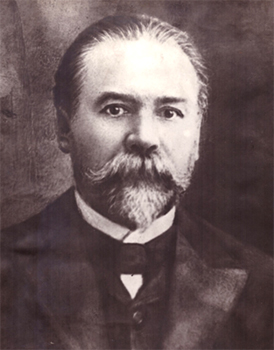

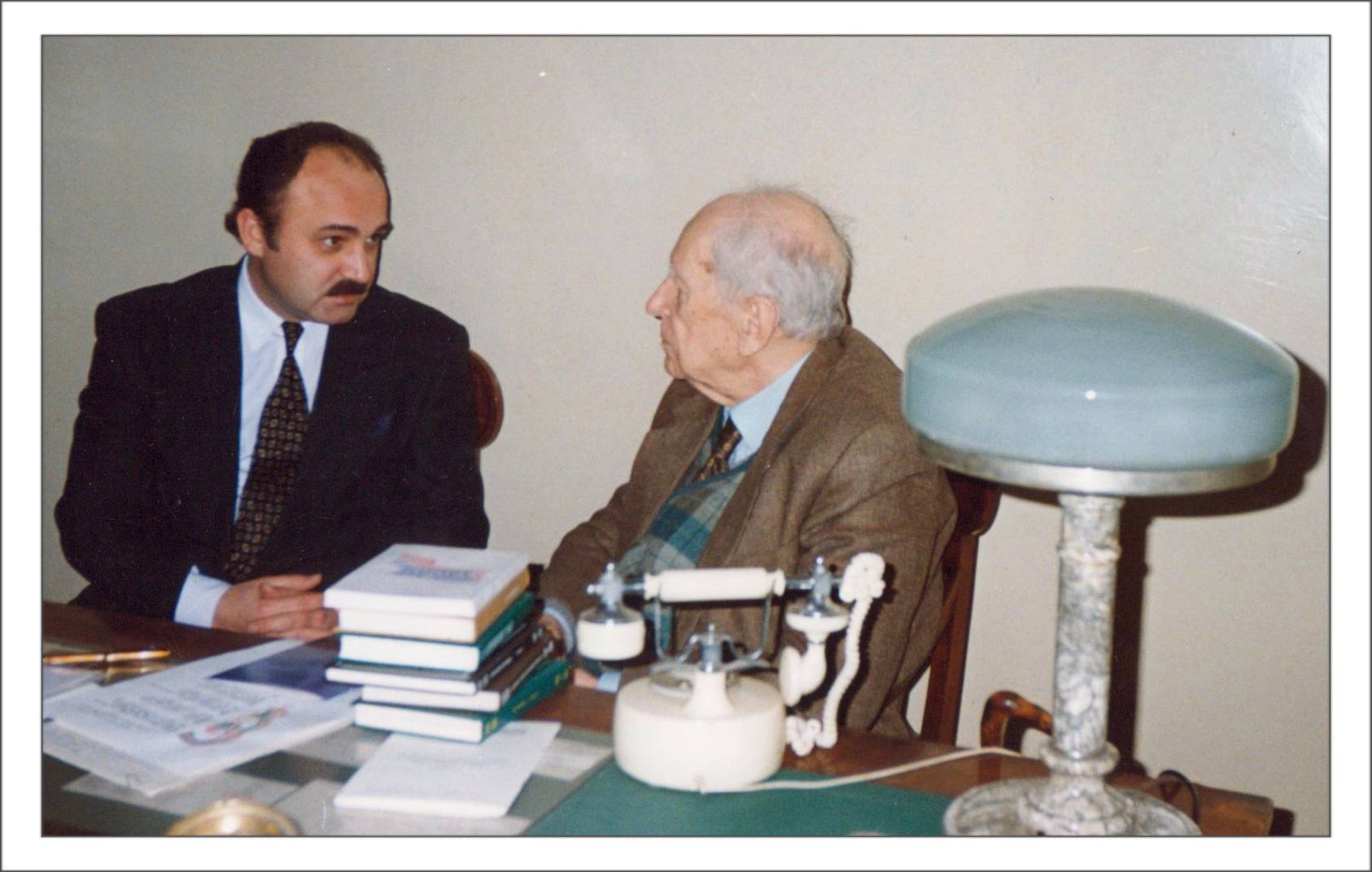

Академик Д.С. Лихачев (1906 – 1999). Из выступления на первой в России конференции ВЕИП по психоанализу (1996): К моменту нашей встречи он был уже директором Института русской литературы, автором более 500 работ по истории русской литературы, лауреатом множества государственных премий, академиком практически всех европейских академий наук. Но даже не это главное – он был человеком необычайной силы духа и харизмы – самой известной медиа-фигурой, но не только – он был человеком, к мнению которого прислушивались все. После него ни одной фигуры такого масштаба в России не было. Чтобы было более понятно, приведу один пример. Когда в 1998 году администрация Президента Б.Н. Ельцина и он сам никак не могли принять решение: должен ли Президент участвовать в перезахоронении останков царской семьи, президент позвонил Лихачеву и спросил: «Должен или нет?», – Лихачев ответил: «Обязательно должны!». И президент приехал. Именно с Лихачевым в 1989 году я впервые обсудил идею создания института психоанализа. И он сказал мне, что если создавать, то только сейчас, потом будет поздно. В 1990 году началась подготовка к созданию Института и консультации с весьма немногочисленными специалистами, которых я знал по встречам на психоаналитических посиделках и кружках. В сентябре 1991 г. (еще в СССР) Институт, после преодоления множества бюрократических барьеров, наконец, был зарегистрирован. Это был второй частный институт, зарегистрированный в Ленинграде. Что это значило? У меня были устав и печать. И больше ничего. Ни одной парты, ни одного стула, ни одной книги, кроме домашней библиотеки, никаких помещений, никаких денег для их аренды.

Место рождения Института – проспект Декабристов, 16 И здесь произошла еще одна счастливая (опять же – почти мистическая) случайность. Один из бизнесменов, которого я когда-то консультировал (по поводу членов его семьи), хотя ничего и не знал о психоанализе, но одобрил идею такого института, и тут же перевел на его счет 300 тыс. руб. Чтобы было понятно – в 1991 на эти деньги можно было купить примерно 60 легковых автомобилей. Он также пообещал в течение года выкупить одно из зданий в центре города для будущего Института, но неожиданно умер в возрасте 53 лет. Тем не менее, именно благодаря этому бизнесмену в 1992 году мы начали работать в помещениях, арендованных у Института повышения квалификации специалистов по судовождению. Но арендная плата повышалась такими темпами, что скоро у нас вообще не осталось денег. Тогда мы заключили контракт на психологическое сопровождение персонала крупнейшей в городе фабрики по пошиву мужской одежды, а фабрика предоставила нам пустовавшие помещения бывшего детского садика. Среди участников нашей конференции есть люди, которые учились, сидя на детских стульях и за детскими столами. Не могу не напомнить некоторые печальные обстоятельства начала нашей работы и отвечу на вопрос, почему так быстро закончились наши финансовые ресурсы. В 1991 г. курс доллара был 56 копеек за 1 доллар. То есть, та сумма, которая была у нас в начале, составляла примерно 500 тыс. долл. Но 1 июля 1992 был введен свободный курс доллара, и он сразу подорожал до 125 руб. (в 222 раза). То есть, наши средства из 500 тыс. долл. превратились в 2,5 тыс. Фактически, мы остались без средств. Но никто не ушел. Затем почти аналогичную ситуацию мы пережили в 1998 году, когда курс доллара вырос в 4,5 раза. К этому периоду уже был сформирован первый штат института, в который вошли выдающиеся питерские профессора и преподаватели. Вначале было всего 14 человек. Назову их поименно. Профессора: М.С. Каган, В.С. Лобзин, Э.В. Соколов, Г.Ф. Сунягин, Л.М. Щеглов и ваш покорный слуга. Кандидаты наук: Ю.А. Баранов, И.С. Лукина, В.Н. Пилипенко, С.М. Черкасов, А.М. Эткинд. Преподаватели: Л.И. Лычагина, Л.И. Топорова, А.А. Щеголев. В настоящее время в штате института более 60 преподавателей. Организацией учебного процесса занимался С.М. Черкасов, который стал первым деканом института. Он был уникальной личностью и таким же уникальным лектором. Сейчас его имя носит созданная нами Открытая психоаналитическая библиотека. Казалось бы, все постепенно стабилизируется и идет плановая работа. И вдруг мы столкнулись с еще одним мощным препятствием. Несмотря на перемены в обществе после 1991 года, отношение научных и властных структур к психоанализу (и к Институту) определялось сформировавшимися в советский период установками и знаниями, полученными из советских энциклопедий. В результате в прессе и в научных кругах началось шельмование только что появившегося Института и теории Фрейда, что было особенно печально – со стороны лиц, никогда не прочитавших ни одной серьезной работы по психоанализу и вообще не понимающих, что такое психотерапия. Я снова обратился за советом к академику Д.С. Лихачеву. А он неожиданно для меня сказал, что нужно писать Президенту. Я спросил: почему Президенту? Он ответил: «Поскольку запрет психоанализа исходил от первого лица, его реабилитация должна быть такой же. Иначе вас просто уничтожат».

Черкасов Сергей Матвеевич (1935 – 1997) Занимался историей психоанализа и культурологией. Уникальный лектор и импровизатор. Сделаю маленькое отступление. К этому периоду наряду с работой в Институте я был приглашен возглавить аналитический отдел в Администрации первого Мэра нашего города А.А. Собчака, а после подготовки нескольких аналитических записок для правительства страны был откомандирован в Администрацию президента Б.Н. Ельцина – в аппарат советников. Немного зная, как работает Администрация, я возразил Д.С. Лихачеву, что обращение к Президенту ничего не даст, так как оно вообще к нему не попадет. А он ответил: «Вам и не надо писать. Напишу я». И он написал всего одну страницу рукописного текста. К сожалению, у нас тогда не было копировальной аппаратуры, и это обращение не сохранилось. Но в моей памяти осталась одна из ключевых фраз в конце этого письма. Академик Лихачев писал: «Я был невольным свидетелем репрессий психоанализа, а это были очень приличные люди». Письмо дошло до Президента, и в нем была просьба об издании указа о реабилитации психоанализа.

В кабинете Д.С. Лихачева (1994) Однако проведенное юридическое и историческое исследование показало, что никаких официальных документов о запрете психоанализа никогда не было. А значит – нет юридических оснований для реабилитации. Эту юридическую тонкость не так просто понять, поэтому поясню подробнее. Позднее такая же юридическая коллизия случилась в 2005 году, когда Глава императорского дома Романовых Великая княгиня Мария Павловна обратилась с просьбой о реабилитации царской семьи. Ей ответили, что реабилитировать нельзя. И объяснили: поскольку реабилитация означает освобождение от обвинений, считать расстрелянную царскую семью пострадавшей от репрессий нельзя, так как члены царской семьи «ни в чём не обвинялись», их просто расстреляли. Психоанализ в 1930-х тоже ни в чем не обвиняли. Его просто вычеркнули из сферы знаний и общественной жизни. |

|

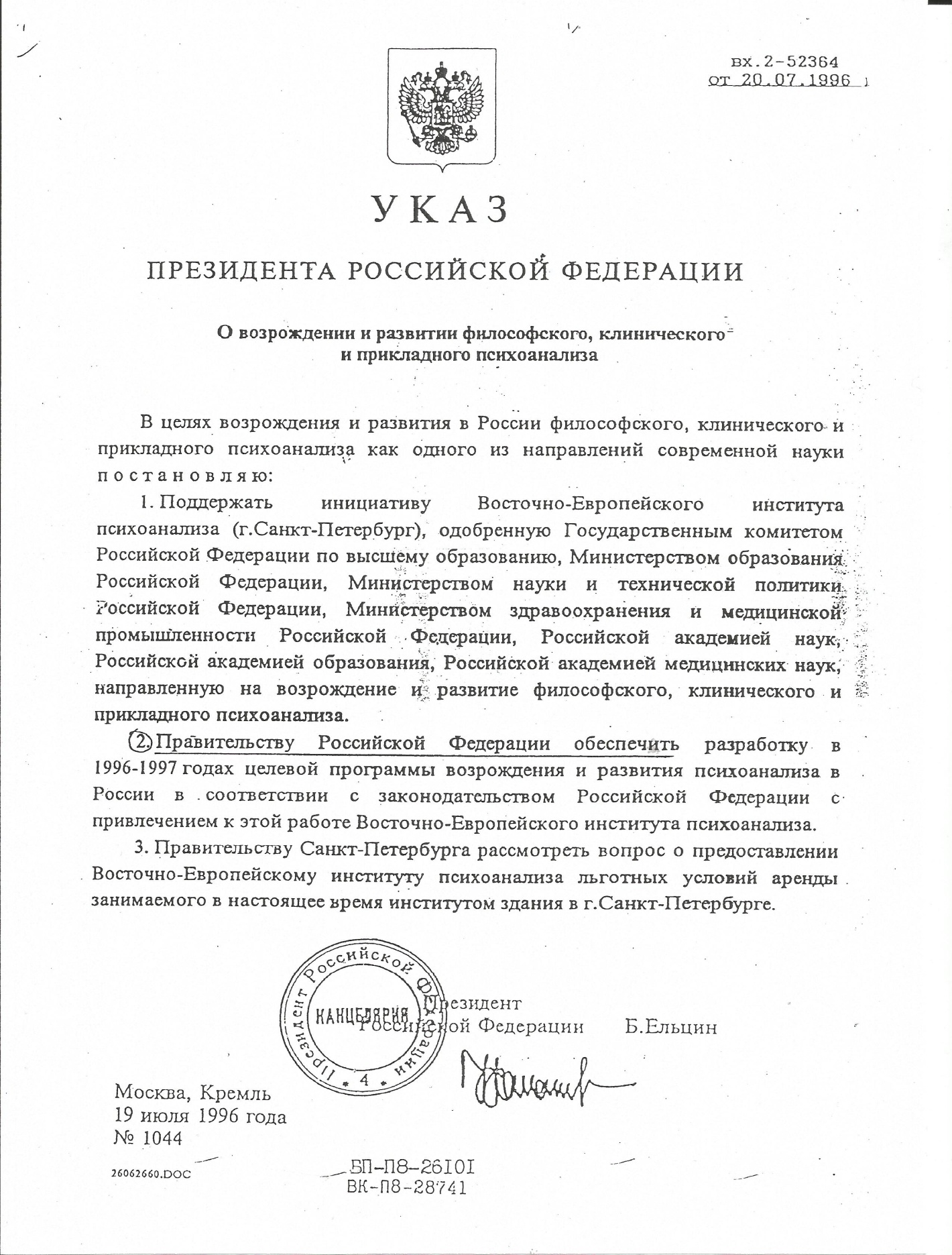

Указ Президента РФ № 1044 от 19 июля 1996 года В силу этих юридических тонкостей в нашем случае был издан Указ Президента РФ (№ 1044 от 19 июля 1996 года) не о реабилитации, а под названием: «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа». Этим Указом наш Институт был определен в качестве одного из головных учреждений РФ по данной проблеме, и за ним были закреплены уже занимаемые нами учебные площади в историческом центре Санкт-Петербурга, где институт находится и сейчас. Здание, полученное в аварийном состоянии (без окон, отопления и электроснабжения), было полностью восстановлено на собственные средства Института, включая ремонт исторического фасада. Я знаю, что в зале есть наши выпускники того периода, которые учились, сидя в пальто, шубах и шапках, и писали лекции в перчатках, как в блокадном Ленинграде. Но никто не ушел. Это нас, преподавателей, ко многому обязывало. В последующем на основании Указа Президента была разработана Государственная целевая программа возрождения и развития психоанализа в России, утвержденная Министерством образования РФ, Министерством науки РФ, Министерством здравоохранения РФ и Российской Академией Наук (1997), а Институт определен как один из ее головных исполнителей. Трудности, с которыми мы столкнулись при получении этих согласований, можно было бы описывать долго, но я не буду этого делать. Разработка указа получила всяческую поддержку со стороны самых различных структур, но не из любви к психоанализу, а из надежды, что под эту программу будут выделены солидные средства. Я же, зная об аналогичных гуманитарных программах, соглашался с любым предложением по распределению этих средств между сторонними организациям, будучи абсолютно уверенным, что никакого финансирования не будет. Так оно и случилось. Но выход Указа качественно изменил отношение к психоанализу. Его стали включать во все университетские курсы философов, психологов и врачей.

Один из первых составов Института с группой преподавателей IPA (США) во главе с Homer Curtis В этот период мы установили самые широкие контакты с нашими зарубежными коллегами. Каждый год в институт приезжало от 40 до 60 ведущих специалистов МПА, МААП и представителей лакановской школы. Приезжали с многодневными лекциями, семинарами и супервизиями. Это была неоценимая помощь. Мы только никак не могли понять и до сих пор относимся с непониманием к трагическому размежеванию между различными школами психоанализа. А нас упорно пытались склонить к какой-то одной из них. Представители МПА убеждали нас, что не стоит устанавливать контакты с МААП, руководители лакановской школы заявляли, что лишь они являются настоящими психоаналитиками, а все остальные – нет. И т.д. Президенты IPA, IAAP, Лакановского поля:

Тогда же я встречался с президентами всех ведущих психоаналитических ассоциаций – тремя президентами МПА: Горацио Итчегоеном, Отто Кернбергом и Даниэлом Видлошером, президентами МААП – Томасом Киршем, Мюрреем Стайном и т.д., руководителями лакановской школы Жаком Миллером и Джудит Миллер-Лакан. Отмечу, что каждый новый президент МПА обещал реформы в психоаналитическом образовании и тренинге, а также перемены во всем, что касалось, как говорил Отто Кернберг, «монастырской системы образования», «послушничества», «сектантства» и т.д. Но дальше этих обещаний дело не шло. А мы не понимали причин такого консерватизма. И откровенно говорили об этом западным коллегам. В итоге их интерес к нашей работе начал постепенно снижаться. Мы по-прежнему поддерживаем контакты со всеми направлениями, хотя контакты эти и стали более формальными. Тем не менее, следует еще раз выразить благодарность всем, кто оказал нам неоценимую помощь на этапе становления Института. Я как-то посчитал суммарное количество семинаров, предоставленных нам западными коллегами. Получилось более 1500 часов.

Реальное сотрудничество с европейским психоаналитическим сообществом началось только с созданием Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП / ECPP), с провозглашенного ЕКПП принципа, который стоит еще раз напомнить: все, кто работает с переносом и сопротивлением, являются нашими коллегами. Мы также высоко ценим сотрудничество с Венским Университетом Зигмунда Фрейда и его ректором профессором Альфредом Притцем. Как уже отмечалось, с 1992 года мы начали психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. Дефицит специалистов этого профиля в нашей стране (по международным стандартам) составляет около 70% (при постоянном росте доклинической психопатологии). В настоящее время в составе Института имеются 6 кафедр, где работают 13 докторов наук и 42 кандидата наук, 35% которых являются выпускниками Института. За 25 лет деятельности Института в нем прошли подготовку и переподготовку более 5000 дипломированных психологов и врачей. Среди наших выпускников уже есть 6 докторов наук и 28 кандидатов наук, которые преподают в ведущих университетах страны, работают в научных учреждениях, в аналитических и кадровых службах, в органах государственного управления, информационных агентствах и ведущих СМИ. Выпускниками Института создано более 100 терапевтических центров в России и за рубежом, в которых ежегодно получают психологическую и психотерапевтическую помощь около 12000 взрослых и детей. Психоаналитический центр Института ежедневно посещают от 50 до 100 пациентов.

Один из первых выпусков ВЕИП, второй справа Dr. Garry Goldsmith (IPA) Самой сложной задачей было создать последовательность и преемственность в преподавании основ психоанализа. В соответствии с традицией российского образования эта задача решалась с опорой на принцип историзма и самостоятельной жизни идей, которые рождаются, обретают силу, стареют и иногда умирают или порождают новые. Но познавать идеи можно только через их историю. Институтом подготовлено более двадцати оригинальных изданий по актуальным проблемам современной психологии, психоанализа и психотерапии, не имеющих аналогов в отечественной научной литературе. Девять издательских проектов Института стали лауреатами Международного психологического конкурса «Золотая Психея». В 2016 году Институтом выпущен первый отечественный учебник по психоанализу.

В настоящее время Восточно-Европейский Институт Психоанализа является одним из признанных лидеров психологического образования в России. Безусловно, это заслуга всего коллектива Института. При этом психоанализ рассматривается нами как один из разделов психологического знания и одно из направлений современной психотерапии. Нам многое удалось, но еще больше предстоит сделать. |

1 Авторская редакция стенограммы доклада на Международной конференции, посвященной 25-летию Восточно-Европейского Института Психоанализа (Санкт-Петербург, 17 сентября 2016).